三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

障害年金のサポートブログ

障害年金は2種類ある

障害年金は2種類あります。それは、障害基礎年金と障害厚生年金です。そのうち、障害基礎年金には、基本の障害基礎年金、20歳前傷病による障害基礎年金、経過措置による障害基礎年金、特例措置による障害基礎年金があります。

目次

- 基本の障害基礎年金

- 20歳前傷病による障害基礎年金

- 経過措置による障害基礎年金

- 特例措置による障害基礎年金

基本の障害基礎年金

疾病にかかり、または負傷し、その疾病または負傷およびこれらに起因する疾病について初めて医師または歯科医師の診療を受けた日を初診日といいます。

初診日から起算して1年6月経過した日、または初診日から記載して1年6月を経過する前にその傷病が治った場合には、その治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)を障害認定日といいます。

障害基礎年金は、初診日において、次のアまたはイのいずれかに該当したものが、障害認定日において、障害等級の1級または2級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給されることになります(国民年金法30条1項)。

ア 被保険者であること

イ 被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること

上記の規定にある「被保険者」とは、国民年金の被保険者のことをいいます。日本に住んでいると、20歳から60歳までは国民年金に加入することになります。これは「強制加入」といって、必ず加入しなければなりません。会社に勤めている人は、厚生年金に加入していますが、同時に国民年金にも加入しています。つまり、障害基礎年金の対象になります。

世の中にある「保険」というのは、その保険に入っている人だけが保障を受けられるものです。例えば、生命保険に加入していて、解約した後に事故が起こっても、「以前に加入していたから」という理由で、保険金が支払われることはありません。

その点、障害基礎年金は、「以前に加入していた」という理由で、年金給付の対象になります。障害基礎年金を受けられる人に「被保険者であった者で、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満であること」とあります。60歳を超えると、国民年金への加入義務はありません。その期間に初診日のがる疾病等で障害の状態になったときにも障害基礎年金は支給されます(過去に保険料をきちんと納めているとき限定ですが~)。このような制度になっているのは、障害基礎年金は「公的年金」だからです。国の保険だからこそ、私達の生活を保障するため、このような制度になっているのです。

20歳前傷病による障害基礎年金

傷病の初診日において20歳未満であって場合(厚生年金に加入する人を除きます)には、国民年金の被保険者となることができません。これは、「基本の障害基礎年金」のところで記載した「初診日において国民年金の被保険者であること」という要件を満たすことができない、ということになります。生まれつきの障害がある方もいるなか、これでは、年金としても保障機能を果たすことができません。

そこで、初診日が20歳未満である方には、福祉的な意味合いの強い障害基礎年金が支給されています。これを20歳前傷病による障害基礎年金といいます。保険料を払っていなくても支給される障害基礎年金のため「無拠出制の障害基礎年金」とも言われています。

余談ですが、障害基礎年金は「国民年金法」に定められ、障害厚生年金は「厚生年金保険法」に定められています。厚生年金保険法という法律の名前には「保険」という言葉が入っているのに、国民年金法にはありません。これは、国民年金法に定める障害基礎年金が、保険料を支払わなくても支給される給付を含んでいるからです。保険ではない部分を含んでいるということになります。つまり、無拠出分を含むことから、国民年金保険法ではなく、国民年金法とされています。

20歳前傷病による障害基礎年金にうちては、障害の程度を認定する時期が基本の障害基礎年金と異なります。月本の障害基礎年金では、原則として、初診日から1年6月経過した日が障害認定日となりますが、20歳前傷病による障害基礎年金については、次のアまたはイのいずれか遅い方となります(国民年金法30条の4第1項)。

ア 障害認定日

イ 20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)

また、20歳前傷病による障害基礎年金については、無拠出制の障害基礎年金であり、保険料を負担していないため、基本の障害基礎年金にはない、一定の制限が設けられています。具体的には、次の点が異なる点です。

- 恩給法に基づく年金給付、労働者災害補償保険法の規定による年金給付その他年金給付であって政令で定めるものを受けることができるとき。

- 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されているとき

- 少年院その他これに準ずる施設に収容されているとき

- 日本国内に住所を有しないとき

さらに、下記のような所得制限もあります(国民年金法36条の3)

| 前年の所得 | 支給停止額 |

| 3,704,000円を超え、4,721,000円以下 | 2分の1 |

| 4,721,000円超 | 全額 |

なお、扶養者があるときには、所得制限額が38万円(※)加算されます。

(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る)であるときは1人につき63万円が加算されます。

支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。

経過措置による障害基礎年金

その昔、障害基礎年金等を受けている人が、障害等級の3級以上の状態に該当しなくなったとき、その状態が3年経過すると障害基礎年金等を受ける権利が消滅することになっていました。このような規定が平成6年の法改正によって改められ、障害等級の3級以上に該当しない状態が3年続いても65歳になるまでは、受ける権利が消滅しないという扱いに変更になりました。消滅ではなく「支給停止」の扱いとなったのです。

ただし、改正がされる前に障害等級3級以上に該当しない状態が3年経過した時点で、受ける権利が消滅した人たちは存在します。その人たちを救済されるために作られたのが、経過措置による障害基礎年金の規定です。

改正が行われた平成6年11月9日(施行日)に、同一の傷病にうって、障害等級の1級または2級の状態に該当する者あるいは施行日後65歳に達する日の前日(65歳の誕生日の2日前)までの間に同一の傷病によって障害等級の1級または2級の状態に至った者は、障害基礎年金を請求できる、とされました(平成6年改正法附則4条)。

以前に障害基礎年金を受けていた人に対する救済措置です。

特例措置による障害基礎年金

昭和61年4月前の年金は「旧法の年金」という言い方をします。現在の年金は「新法の年金」です。昭和61年4月に年金制度の大改正が行われています。基礎年金という制度ができたのも、昭和61年4月の改正からです。

障害年金を受けるための要件も昭和61年4月前後で大きく異なります。旧法時代に要件を満たさなかった人でも、現行の障害基礎年金の支給要件を満たすケースも存在します。そこで、旧法の障害年金の要件を満たさなかったものの、新法の要件を満たす人には、特例措置による障害基礎年金が支給されます。

特例措置による障害基礎年金は、初診日が昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの間にある場合に限られ、かつ、その傷病により障害年金等の受給権を有したことがないなどの要件を満たす必要があります。また、特例措置による障害基礎年金は、20歳歳前の障害基礎年金が支給されることになっていることから、支給停止の規定が適用されることになります。福祉的な意味あいのある年金には、支給制限があります(平成6年改正法附則6条)。

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

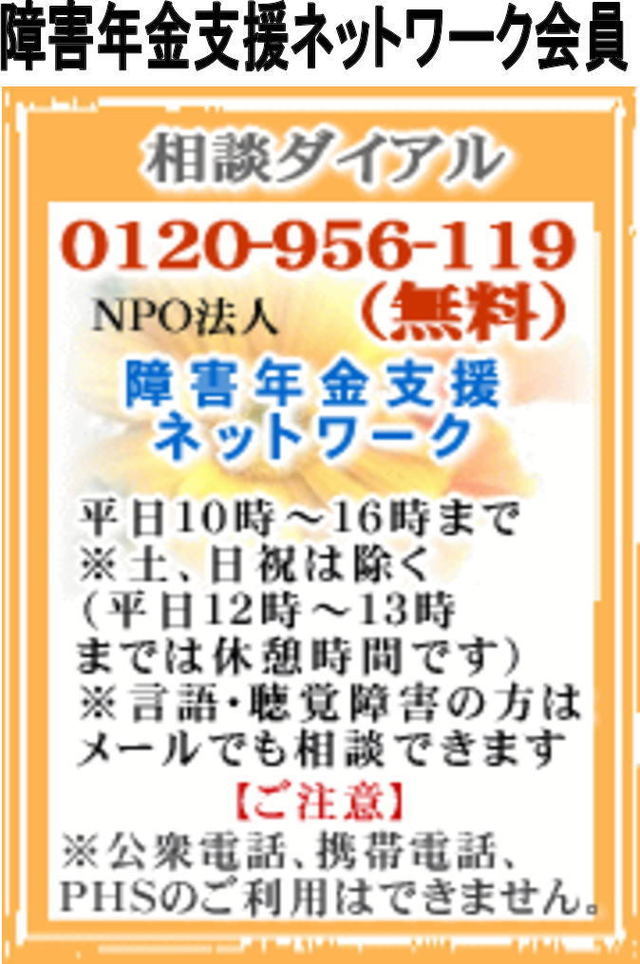

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす