三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

眼・耳の障害

難聴での障害年金請求ガイド

感音性難聴での障害年金:申請から認定までの完全ガイド

目次

- 難聴とは:音声世界との断絶と日常生活への影響

- 1-1. 難聴の種類と発症メカニズム

- 1-2. 感音性難聴の特徴と症状

- 1-3. 日常生活における難聴の影響

- 難聴の障害年金認定基準

- 2-1. 等級別の認定基準

- 2-2. 聴力レベルの測定方法と評価

- 2-3. 語音明瞭度と障害認定の関係

- 障害年金申請で押さえるべきポイント

- 3-1. 初診日の特定と証明方法

- 3-2. 申請書類の作成と提出方法

- 3-3. 診断書作成時の注意点

- 難聴の障害年金受給事例

- 4-1. 幼少期発症の感音性難聴の事例

- 4-2. 突発性難聴による障害年金受給事例

- 4-3. 事例から学ぶ申請のコツ

- 専門家に相談するメリット

※本ページに記載している症状等の説明は、障害年金の請求に必要となる一般的な事項をまとめたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。記載内容は参考情報としてご利用いただき、実際の症状や診断については、必ず医療機関などの専門機関にご相談ください。

1. 難聴とは:音声世界との断絶と日常生活への影響

私たちの日常は音で満ちています。家族との会話、友人との電話、テレビやラジオからの情報、街中の警告音など、音は私たちの生活に欠かせない存在です。しかし、難聴に悩む方々にとって、これらの音は徐々に、あるいは突然失われていくものとなります。難聴は単に「聞こえない」という障害ではなく、コミュニケーションの断絶、社会参加の制限、そして精神的な孤独感をもたらす可能性のある深刻な障害です。

しかし、こうした難聴の症状によって日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があることをご存知でしょうか?適切な申請を行うことで、経済的な支援を受けながら生活の質を維持することができます。

1-1. 難聴の種類と発症メカニズム

難聴は大きく分けて「伝音性難聴」と「感音性難聴」の2種類に分類されます。それぞれの特徴と発症メカニズムを理解することは、適切な治療法の選択や障害年金申請の際の重要なポイントとなります。

伝音性難聴は、外耳から中耳までの音の伝導路に障害が生じて起こる難聴です。外耳道の閉塞、鼓膜の穿孔、耳小骨の連鎖障害などが原因となります。この場合、内耳は正常に機能しているため、音が内耳に到達すれば正常に聴こえます。そのため、補聴器などで音を増幅することにより、比較的良好な聴力改善が期待できることが特徴です。

一方、感音性難聴は、内耳の蝸牛(かぎゅう)や聴神経などの感覚器官に障害が生じて起こる難聴です。加齢、騒音、薬物中毒、ウイルス感染、遺伝的要因など様々な原因で発症します。内耳の有毛細胞や聴神経が損傷すると、音を電気信号に変換する機能や、その信号を脳に伝える機能が低下するため、単に音が大きく聞こえないだけでなく、音の識別能力も低下することが特徴です。

また、両方の要素を併せ持つ「混合性難聴」や、脳の聴覚中枢に問題がある「中枢性難聴」も存在しますが、障害年金申請においては、その障害の程度と日常生活への影響が重要となります。

1-2. 感音性難聴の特徴と症状

感音性難聴は、神経性の難聴であるため、伝音性難聴とは異なる特徴的な症状を示します。その症状を理解することは、障害の程度を適切に評価し、適切な障害年金の等級を判定するうえで重要です。

感音性難聴の主な特徴として、以下のような症状が挙げられます:

音の聞こえと理解の乖離: 単に「聞こえない」という音量の問題だけでなく、「聞き取れない」という音質の問題があります。場合によっては、音量は普通に聞こえているのに言葉の内容がさっぱり判らないという症状もあるとされています。

補聴器の効果限界: 補聴器で音を大きくしても、音量に見合った聞き取りができない場合があります。これは、内耳での音の処理能力や脳への信号伝達に問題があるためです。

高音域の聴力低下: 多くの場合、高い音から聞こえにくくなる傾向があります。これにより、子音の聞き取りが特に困難になり、言葉の理解に影響を及ぼします。

雑音下での聞き取り困難: 静かな環境では比較的聞こえても、背景に雑音がある環境では著しく聞き取りが困難になります。

聴覚疲労: 聞き取りに集中しなければならないため、長時間の会話や音環境への暴露により疲労感が強くなります。

特に、突発性難聴は感音性難聴の一種であり、突然発症するという特徴があります。突発性難聴は、耳鳴りやめまいを伴うことも多く、早期の治療が重要とされています。しかし、治療にもかかわらず聴力が回復しない場合は、障害として固定し、障害年金の対象となる可能性があります。

1-3. 日常生活における難聴の影響

難聴は単なる「聞こえの問題」ではなく、生活の多くの側面に広範囲に影響を及ぼします。聴力の低下によって日常生活のさまざまな場面で制限が生じることになります。

- コミュニケーションへの影響: 難聴によって最も直接的に影響を受けるのは、他者とのコミュニケーションです。家族との日常会話、職場での指示の聞き取り、友人との交流、電話でのやり取りなど、多くの場面で困難を感じることになります。特に感音性難聴の場合、単に音量を上げればよいというわけではないため、補聴器を使用していても状況によっては十分なコミュニケーションが取れないことがあります。

- 社会生活への影響: コミュニケーションの困難さは、社会参加の制限につながります。会議や集会への参加、映画や演劇の鑑賞、レストランでの食事など、多くの社会活動が難しくなることがあります。また、聞き返すことへの心理的負担から、徐々に社会的活動を自ら制限してしまうケースも少なくありません。

- 職業生活への影響: 職場でのコミュニケーション困難は、業務効率の低下、ミスの増加、人間関係の構築の困難さなどにつながる可能性があります。特に、電話対応や接客業務、複数人での会議など、聴覚に依存する業務が多い職種では、大きな支障をきたす場合があります。重度の難聴により、職業選択の幅が狭まったり、転職や退職を余儀なくされたりすることもあります。

- 心理的影響: 難聴による社会的孤立感、疎外感、挫折感などは、メンタルヘルスにも大きな影響を与えます。周囲に理解されにくい障害であるため、うつ症状や不安障害を併発するリスクも高まります。また、難聴そのものによる聴覚過敏や耳鳴りは、慢性的なストレスの原因となることがあります。

これらの日常生活への影響は、難聴の症状がもたらす結果です。障害年金の等級判定は主に聴力検査の数値(聴力レベルや語音明瞭度など)に基づいて行われますが、申請時には検査数値だけでなく、それによって生じている具体的な日常生活の制限についても申立書に記載することで、自分の障害の状態をより正確に伝えることができます。

2. 難聴の障害年金認定基準

難聴による障害で日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金を受給できる可能性があります。しかし、どのような状態であれば受給できるのか、またどの等級に認定されるのかは、明確な基準に基づいて判断されます。ここでは、難聴の障害年金認定基準について詳しく解説します。

2-1. 等級別の認定基準

障害年金は障害の程度に応じて等級が決まり、その等級によって支給額が異なります。難聴の場合の等級別認定基準は以下のとおりです:

障害年金1級:

- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

- これは、両耳ともにほぼ完全な聴力喪失の状態を指します

- 日常生活において常に他者の援助を必要とする状態

障害年金2級:

- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの

- 両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下のもの

- 日常生活が著しく制限される状態

障害年金3級(厚生年金加入者のみ):

- 両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの

- 両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下のもの

- 就労が著しく制限される状態

障害手当金(一時金、厚生年金加入者のみ):

- 一耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(症状が固定していない場合は3級となる可能性がある)

- 就労に一定の制限はあるが、3級ほどの制限はない状態

なお、「両耳の聴力レベルが」という基準は、両耳それぞれの聴力レベルをという意味です。左右それぞれの耳の聴力レベルが100デシベル以上であれば、1級の障害程度であるということです。

これらの認定基準は一般的な目安であり、実際の認定においては、医師の診断書に基づく医学的所見と日常生活における具体的な制限の度合いを総合的に判断して決定されます。

2-2. 聴力レベルの測定方法と評価

難聴の程度を客観的に評価するためには、専門的な聴力検査が必要です。この検査結果は、障害年金申請における重要な医学的根拠となります。

オージオメータによる純音聴力検査: 難聴の程度を決めるには、オージオメータ(聴力計)による純音聴力検査が基本となります。オージオメータとは、被検者に電気的に発生した検査音を減衰器を通して与え、被検者自身の認知・応答によって聴覚機能を検査する装置です。この検査では、異なる周波数(音の高さ)の純音をさまざまな音量で聞かせ、聞こえる最小の音量を測定します。

聴力レベルの算出方法: 聴力レベルのデシベル値は、話声域すなわち周波数500Hz、1000Hz、2000Hzにおける純音の各デシベル値をa、b、cとした場合、次式により算出します。

平均純音聴力レベル値 = (a+2b+c)÷4

なお、この算式により得た値が境界値に近い場合には、4000Hzの値(d)も含めた次の式による値を参考とすることがあります。

(a + 2b + 2c + d)÷6

ここで、

- a : 周波数500ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

- b : 周波数1000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

- c : 周波数2000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

- d : 周波数4000ヘルツの音に対する純音聴力レベル値

他覚的聴力検査: 特に1級に該当する重度の難聴の場合、純音聴力検査だけでなく、聴性脳幹反応検査(ABR)などの他覚的聴力検査も必要とされています。これは、被検者の主観や意識的な応答に依存せず、脳波などの生理学的反応を測定することで、より客観的に聴力を評価する方法です。

これらの検査は、必ず耳鼻咽喉科の専門医によって実施される必要があります。また、検査結果は障害認定の重要な根拠となるため、正確な測定と記録が求められます。

2-3. 語音明瞭度と障害認定の関係

難聴の評価において、単に音の大きさが聞こえるかどうかだけでなく、言葉をどれだけ正確に理解できるかも重要な指標となります。これを測定するのが「語音明瞭度検査」です。

語音明瞭度検査とは: 語音明瞭度検査(別名:語音弁別能検査)は、標準化された単語や文章を聞かせ、どれだけ正確に聞き取れるかを百分率で評価するものです。この検査により、単に音が聞こえていても言葉として理解できない障害の程度を客観的に測定することができます。

感音性難聴の特徴の一つに、「音は聞こえても言葉が理解できない」という症状があります。これは、内耳や聴神経の障害により、音の識別能力が低下しているためです。そのため、純音聴力検査の結果が比較的良好でも、語音明瞭度が低い場合があり、この場合も障害年金の対象となる可能性があります。

最良語音明瞭度の意味: 「最良語音明瞭度」とは、音量を調整して最も聞き取りやすい状態で測定した語音明瞭度の値を指します。これにより、補聴器などで音量を調整しても改善しない言葉の理解度の限界を評価することができます。

障害認定における語音明瞭度の基準: 障害年金の等級判定において、純音聴力レベルと語音明瞭度の組み合わせで評価される場合があります。具体的には:

- 2級:両耳の聴力レベルが80デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が30%以下

- 3級:両耳の聴力レベルが50デシベル以上で、かつ最良語音明瞭度が50%以下

このように、純音聴力レベルだけでは障害の程度を十分に評価できない場合に、語音明瞭度の値も考慮されることで、より実態に即した障害認定が可能となります。特に感音性難聴では、この語音明瞭度の評価が重要な意味を持つことが多いです。

3. 障害年金申請で押さえるべきポイント

難聴による障害年金の申請では、いくつかの重要なポイントを押さえることで、適切な審査を受けられる可能性が高まります。ここでは、申請により年金を受給するための具体的なアドバイスをご紹介します。

3-1. 初診日の特定と証明方法

障害年金申請において、「初診日」の特定は極めて重要です。初診日とは、その傷病について初めて医師の診療を受けた日のことを指します。難聴の場合、特に注意すべき点があります。

初診日の正しい理解: 初診日は「障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日」です。難聴の場合、確定診断を受けた日ではなく、難聴の症状で最初に医療機関を受診した日が初診日となります。

例えば、「中学生の頃から耳が聞こえにくく病院に通っていた」場合、その時点が初診日となります。後年になって原因が特定されたり(例:遺伝子検査で原因が判明)、症状が悪化したりしても、初診日は変わりません。

初診日が重要な理由:

- 加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)の確認

- 保険料納付要件を満たしているかの確認

- 20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件が問われない

初診日を証明する方法:

医療機関のカルテ(診療録): 最も確実な証拠ですが、長期間経過している場合は保存期間(通常5年)を超えて廃棄されていることが多いです。

診察券・お薬手帳・領収書: 初診時の日付が記載されているものがあれば、間接的な証拠として有効です。

健康保険の受診履歴: 健康保険組合や協会けんぽに依頼すれば、過去の受診履歴を取得できる場合があります。

第三者証明: カルテなどの客観的証拠が得られない場合、当時の状況を知る家族や知人による証明書も補助的証拠として認められることがあります。

感音性難聴は幼少期から徐々に進行するケースも多く、障害年金の申請時には初診から長い時間が経過していることがあります。そのため、早い段階から診療記録などを保管しておくことが望ましいですが、すでに記録がない場合でも、上記のような間接的な証拠を集めることで初診日を証明できる可能性があります。

3-2. 申請書類の作成と提出方法

障害年金の申請には、様々な書類の提出が必要です。申請書類を正確に作成し、必要な添付書類をすべて揃えることが、スムーズな審査のために重要です。

必要な申請書類:

障害年金裁定請求書: 基本的な個人情報、加入歴、請求内容などを記入する書類です。

診断書(障害年金用): 指定の様式に医師が記入したもので、現在の障害の状態を証明します。難聴の場合、純音聴力検査や語音明瞭度検査の結果を含む必要があります。

病歴・就労状況等申立書: 発病から現在までの経過、治療歴、日常生活や就労状況への影響を記載する書類です。

初診日を証明する書類: 初診時のカルテのコピー、診察券の写し、第三者証明書など。

年金手帳・基礎年金番号通知書: 年金記録を確認するために必要です。

戸籍謄本・住民票: 本人確認のための書類です。

年金の受取口座がわかる書類: 通帳のコピーなど。

効果的な申立書作成のポイント: 特に「病歴・就労状況等申立書」の作成は、審査結果に大きな影響を与えます。以下のポイントを押さえて作成しましょう:

時系列で明確に記載する:

- 最初に症状に気づいた時期とその内容

- 医療機関を受診するきっかけとなった症状

- 診断までの経緯

- 治療の内容と経過

- 症状の変化(特に悪化した時期)

- 現在の症状と日常生活への影響

具体的な表現を心がける: 「聞こえにくい」ではなく「電話の会話がほとんど理解できず、相手に何度も聞き返す必要がある」など、具体的に記載します。

日常生活の制限を詳細に:

- コミュニケーションの困難さ(家族との会話、電話での会話など)

- 社会活動への参加制限(会議、映画鑑賞など)

- 安全面への影響(警告音や車の接近に気づかないなど)

- 心理的な影響(社会的孤立感、うつ症状など)

就労への影響を具体的に:

- 仕事内容の変更や労働時間の短縮

- 職場でのコミュニケーション困難

- 電話対応や会議参加の制限

- 転職や退職を余儀なくされた場合はその経緯

これらを具体的かつ客観的に記載することで、審査官にあなたの障害状態が適切に伝わりやすくなります。誇張や虚偽の記載は避け、事実に基づいた記述を心がけましょう。

3-3. 診断書作成時の注意点

障害年金の申請には、指定の様式による「診断書」が必要です。この診断書は主治医が作成するものですが、申請者自身も内容を確認し、必要に応じて医師に補足説明を依頼することが重要です。

診断書作成を依頼する医師の選定: 難聴の診断書は、原則として耳鼻咽喉科の専門医に作成を依頼します。障害認定日(初診日から1年6月経過日)に障害状態にあればその時点に年金の受ける権利が発生するため、当時かかっていた病院に記載を依頼します。また、現在の症状を記載した診断書も依頼します。

診断書に記載すべき重要事項:

聴力検査結果:

- 純音聴力検査の詳細な結果(各周波数のデシベル値)

- 語音明瞭度検査の結果(最良語音明瞭度を含む)

- 他覚的聴力検査(ABRなど)の結果(特に1級申請の場合)

補聴器の使用状況:

- 補聴器の種類

- 装用効果(どの程度聞こえが改善するか)

- 装用時間(常時必要か、特定の状況でのみ必要か)

日常生活動作への影響:

- コミュニケーション能力(読話の必要性、手話の使用など)

- 単独での外出や移動の可否

- 緊急時の対応能力

治療経過と今後の見通し:

- これまでの治療内容

- 治療による改善の程度

- 今後の見通し(回復の可能性があるか、固定しているか)

診断書作成時の留意点: 診断書の作成を依頼する際は、事前に医師に障害年金の申請のための診断書であることを伝え、詳細な記載が必要であることを説明しましょう。また、日頃の診察では伝えきれていない日常生活での困難さがあれば、具体的にメモにまとめて医師に伝えることも重要です。

特に感音性難聴の場合、純粋な聴力レベルだけでなく、語音明瞭度や補聴器の効果限界なども重要な判断材料となります。これらの情報が適切に診断書に反映されるよう、医師とのコミュニケーションを大切にしましょう。

4. 難聴の障害年金受給事例

実際に難聴で障害年金を受給された方々の事例を見ることで、申請の参考にしていただけます。ここでは、いくつかの典型的な事例をご紹介します。

4-1. 幼少期発症の感音性難聴の事例

基本情報:

- 年齢・性別: 30代男性

- 傷病名: 感音性難聴(先天性)

- 認定等級: 障害基礎年金2級

発症から申請までの経緯: この方は幼少期から難聴の症状があり、小学校低学年で初めて医療機関を受診しました。当時は軽度から中等度の難聴と診断され、学校生活では補聴器を使用しながら普通学級で学んでいました。

成長とともに徐々に聴力が低下し、大学生の頃には両耳とも高度難聴となり、補聴器を使用していても会話の理解が困難になっていました。社会人となった後も仕事を続けていましたが、職場でのコミュニケーションの困難さが増し、30代になってさらに聴力が低下したことをきっかけに障害年金の申請を検討するようになりました。

障害の状態:

- 両耳の平均聴力レベル:右耳95dB、左耳90dB

- 最良語音明瞭度:右耳20%、左耳25%

- 補聴器使用下でも電話での会話はほぼ不可能

- 対面でも相手の口元を見ながらでないと会話の理解が困難

- 複数人での会話や雑音のある環境ではほとんど聞き取れない

申請のポイント: この事例では、20歳前の初診日であることが重要なポイントとなりました。幸いなことに、小学校時代の診察券と、当時の主治医が保管していた受診記録の一部が残っており、これらを初診日の証明として提出することができました。

20歳前の初診日であれば、保険料納付要件が問われないため障害基礎年金を受給できることから、学生時代や就職後の国民年金保険料の納付状況に関わらず、申請が認められました。また、両耳の聴力レベルと語音明瞭度の値が2級の認定基準に合致していたことも、認定の重要な要素となりました。

4-2. 突発性難聴による障害年金受給事例

基本情報:

- 年齢・性別: 40代女性

- 傷病名: 突発性難聴

- 認定等級: 障害厚生年金3級

発症から申請までの経緯: この方は会社員として勤務していた40代前半に、ある朝突然左耳の聴力が低下し、耳鳴りとめまい感を伴う症状に襲われました。即日耳鼻咽喉科を受診し、突発性難聴と診断され、入院治療(ステロイド点滴等)を受けました。

急性期の治療にもかかわらず、左耳の聴力はほとんど回復せず、右耳も数年後に同様の症状で突発性難聴を発症。両耳の聴力が大きく低下し、特に語音明瞭度の低下が顕著で、補聴器を使用しても会話の理解が困難な状態となりました。

職場では電話対応や会議参加などが困難になり、最終的に担当業務の変更や勤務時間の短縮などの配慮を受けながら就労を続けることになりました。

障害の状態:

- 両耳の平均聴力レベル:右耳65dB、左耳75dB

- 最良語音明瞭度:右耳45%、左耳30%

- 補聴器使用下でも複数の話者がいる環境では会話の内容をほとんど理解できない

- 電話での会話が極めて困難で、業務上のコミュニケーションに大きな支障がある

- 耳鳴りが常に存在し、集中力の低下や睡眠障害の原因となっている

申請のポイント: この事例では、両耳の聴力レベルと語音明瞭度の値が3級の認定基準に合致していたことが認定の重要な要素となりました。また、申立書において、職業生活への具体的な影響(電話対応の困難さ、会議での発言の聞き取り困難、業務内容の制限など)を詳細に記載しています。

突発性難聴の場合、発症が明確で初診日の特定も比較的容易であることが多いです。この事例でも、会社の健康保険を使用して受診した記録が残っていたため、初診日の証明に問題はありませんでした。

厚生年金加入中の発症であったため、障害厚生年金の受給対象となり、3級の認定を受けることができました。

4-3. 事例から学ぶ申請のコツ

これらの事例から、以下のような重要なポイントが浮かび上がります:

初診日の証明が重要: 特に長期間経過している場合、初診時の医療記録が保存されているかどうかを早めに確認しましょう。診察券、領収書、保険の受診履歴など、間接的な証拠も重要です。

20歳前の初診日の保険料納付要件不問を理解する: 20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件が問われず障害基礎年金の対象となる可能性があります。幼少期からの難聴の場合、この点は非常に重要です。

聴力検査結果を正確に把握する: 純音聴力検査だけでなく、語音明瞭度検査の結果も重要です。特に感音性難聴の場合、語音明瞭度の低下が日常生活への影響を最もよく反映していることが多いです。

日常生活や就労への影響を具体的に伝える: 診断書の数値だけでなく、実際の生活や仕事でどのような困難に直面しているかを詳細に記載することが重要です。例えば、「会議で発言が聞き取れず、何度も聞き返すことになり、結果的に重要な情報を見逃すことがある」といった具体的な記述が効果的です。

適切な等級を見極める: 自分の障害の状態がどの等級に該当するかを事前に把握し、必要な検査結果や日常生活の状況を適切に提示できるよう準備しましょう。

早めに制度を知ることが大切: 障害年金の制度を知らなかったために、申請が遅れるケースが少なくありません。症状が固定したと思われる時点で、早めに専門家に相談することをお勧めします。

これらの事例は一例であり、同じ診断名でも症状の現れ方や日常生活への影響は人によって大きく異なります。あなたの状況に合わせた最適な申請方法を検討するためには、専門家への相談が有効です。

5. 専門家に相談するメリット

感音性難聴のような、症状の進行が緩やかで初診日の特定が難しい疾患では、専門家のサポートが特に重要となります。専門家は、医学的所見だけでなく日常生活の困難さを含めた総合的な状態を審査に反映させるためのサポートを提供してくれます。

不安や疑問を抱えながら一人で申請するよりも、専門家のサポートを受けることで精神的な負担も軽減され、より確実な申請が可能になるでしょう。初めての申請はもちろん、更新時や状態変化時にも専門家への相談をおすすめします。

この記事は、三重県津市で障害年金申請サポートを行っている脇美由紀が執筆しました。障害年金の制度や申請方法は変更されることがあります。最新の情報については、お近くの年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

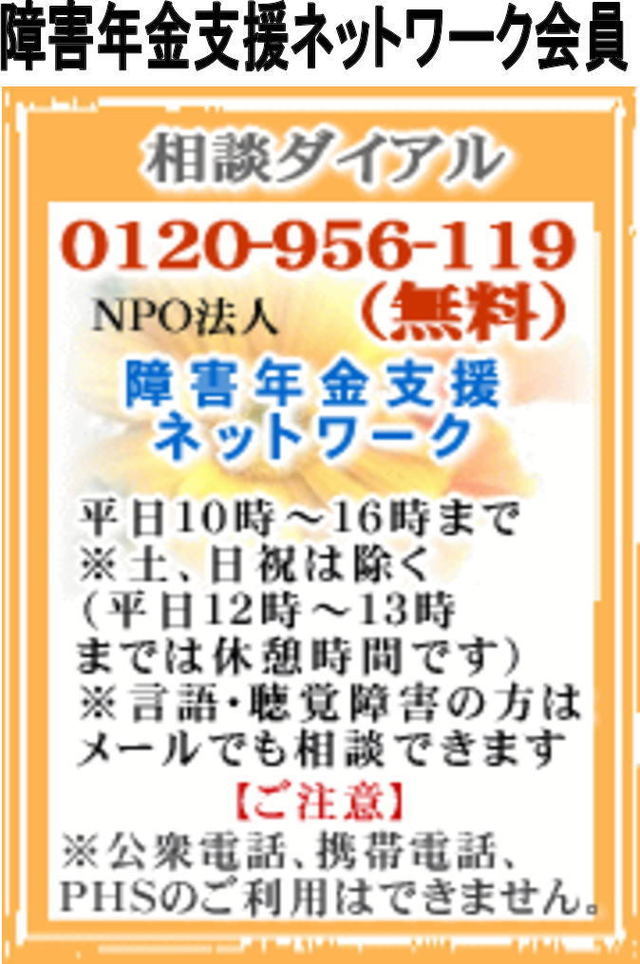

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす