三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

肢体の障害

ギランバレー症候群と障害年金:症状から申請のポイントまで完全ガイド

目次

- ギランバレー症候群とは:突然襲いかかる神経の異変

- 1-1. ギランバレー症候群の発症メカニズム

- 1-2. 特徴的な9つの症状

- 1-3. 発症から回復までの一般的な経過

- ギランバレー症候群の障害年金認定基準

- 2-1. 等級別の認定基準

- 2-2. 日常生活における動作の評価ポイント

- 2-3. 認定基準の実際の適用例

- 障害年金申請で押さえるべきポイント

- 3-1. 初診日の特定と重要性

- 3-2. 申請書類作成のコツ

- 3-3. 診断書記載の注意点

- ギランバレー症候群の障害年金受給事例

- 4-1. 30代男性の受給事例

- 4-2. 20歳前発症の女性の事例

- 4-3. 事例から学ぶ申請のポイント

- 専門家に相談するメリット

- 5-1. 申請が通らないケースの特徴

- 5-2. 更新時に支給停止になるケースとその対策

- 5-3. 専門家サポートで得られる安心感

※本ページに記載している症状等の説明は、障害年金の請求に必要となる一般的な事項をまとめたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。記載内容は参考情報としてご利用いただき、実際の症状や診断については、必ず医療機関などの専門機関にご相談ください。

1. ギランバレー症候群とは:突然襲いかかる神経の異変

突然のある日、手足に力が入らなくなる ― ギラン・バレー症候群は、末梢神経の障害によって、力が入らない、感覚がわかりにくい、しびれるなどの症状を起こす病気です。日常生活を送っていた方が、ある日突然歩けなくなったり、物がつかめなくなったりする症状は、大きな不安と苦痛をもたらします。しかし、この症状が障害年金の対象になることをご存知でしょうか?適切な申請を行えば、生活の経済的負担を軽減することができるのです。

1-1. ギランバレー症候群の発症メカニズム

ギランバレー症候群は、と筋肉を動かす働きを持つ末梢神経が障害を起こす自己免疫性疾患です。身体を守るはずの免疫システムが、誤って自分自身の神経組織を攻撃してしまうことで発症します。発症の約1〜2週間前に風邪や胃腸炎などの感染症にかかっていることが多いという特徴があります。

免疫システムが最初に外部からのウイルスや細菌と戦った後、これらの病原体と神経組織の一部が似ていることから、誤って自分の神経を攻撃してしまうという「分子擬態」という現象が起きているそうです。特に、カンピロバクター・ジェジュニという腸内細菌による感染症の後に発症することが多いことが知られています。

このメカニズムにより、神経を覆っている髄鞘(ずいしょう)という組織や軸索という神経線維そのものが損傷を受け、神経伝達が妨げられることで、様々な神経症状が現れるのです。

1-2. 特徴的な9つの症状

ギランバレー症候群には、以下の9つの代表的な症状があります

- 手足に力が入らない(運動麻痺): 多くの場合、下肢から始まり上行性に進行していきます。歩行困難や立ち上がれない状態になることもあります。

- 呼吸困難: 重症例では横隔膜や肋間筋の麻痺により呼吸機能が低下し、人工呼吸器が必要になることもあります。これは生命に関わる緊急事態であり、即座に医療機関での対応が必要です。

- 手足のしびれ(感覚障害): ピリピリ、ジンジンといった異常感覚や、感覚の鈍麻が手足の先から始まることが多いです。

- 嚥下障害・構音障害: 食べ物が飲み込みにくくなったり、言葉が明瞭に発音できなくなったりすることがあります。

- 顔面筋麻痺: 笑ったり、表情を作ったりする顔の筋肉が動かなくなることがあります。

- 発声障害: 声帯を動かす神経が影響を受けると、声が出にくくなります。

- 複視: 眼球の動きをコントロールする神経が障害されると、物が二重に見える症状が現れることがあります。

- 排尿障害: 膀胱の機能に関わる神経が影響を受けると、排尿コントロールが難しくなります。

- 疼痛: 神経の炎症に伴う痛みが生じることがあり、特に夜間に悪化することが多いです。

これらの症状は個人差が大きく、すべての症状が現れるわけではありません。また、症状の重症度や進行速度も様々です。しかし、どのような症状が出ているかを正確に把握し、診断書や申立書に記載することが、障害年金の申請において非常に重要になります。

1-3. 発症から回復までの一般的な経過

ギランバレー症候群は通常、以下のような経過をたどるとされています。

急性期(発症〜4週間): 症状が急速に進行する時期です。多くの場合、下肢の筋力低下から始まり、上行性に進行して上肢や呼吸筋にまで及ぶことがあります。最も症状が悪化するのは発症から2週間前後とされています。この時期は入院治療が必要で、症状によっては集中治療室での管理が必要になることもあります。

安定期(4週間〜3ヶ月): 症状の進行が止まり、徐々に回復し始める時期です。ただし、この時期も依然として著しい機能障害を抱えていることが多く、リハビリテーションが中心となります。

回復期(3ヶ月〜1年以上): 神経の再生とともに機能が回復していく時期です。約80%の患者さんは発症から6〜12ヶ月で良好な回復を見せますが、約20%の方には後遺症が残ることがあります。特に重症例や高齢者では完全回復が難しいことがあります。

後遺症期: 発症から1〜2年経過しても残る症状は、後遺症として固定することが多いです。この時期に障害年金の申請を検討することになります。

この病気の特徴として、回復の見込みが比較的高いことが挙げられますが、完全回復に至らず後遺症が残るケースも少なくありません。そのため、障害年金制度を活用して生活の質を維持することが重要になってきます。

2. ギランバレー症候群の障害年金認定基準

ギランバレー症候群による後遺症で日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。しかし、どのような状態であれば受給できるのか、その認定基準を正確に理解しておくことが大切です。

2-1. 等級別の認定基準

障害年金は障害の程度に応じて等級が決まり、その等級によって支給額が異なります。ギランバレー症候群の場合の等級別認定基準は以下のとおりです:

障害年金1級

- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(筋力が著減または消失している状態)

- 例えば、車いすが主な移動手段となっているレベルの障害

- 自力での歩行がほぼ不可能で、日常生活において常に介助が必要な状態

障害年金2級

- 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(筋力が著減または消失している状態)

- 身体の機能障害や長期安静を要する病状が、日常生活に著しい制限をもたらす程度のもの

- 具体的には、杖などの補助具がなければ日常生活が著しく制限される状態

- 四肢に複合的な障害があり、日常的な動作に大きな支障がある場合

障害年金3級(厚生年金加入者のみ)

- 身体の機能に、労働が著しく制限を受けるか、労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害がある状態

- 具体的には、立つ・歩くなどの動作が困難で、就労に大きな制限がある場合

障害手当金(一時金、厚生年金加入者のみ、症状固定のとき)

- 身体の機能に、労働が制限を受けるか、労働に制限を加えることを必要とする程度の障害がある状態

- 上記の等級には該当しないが、就労に一定の制限がある場合

これらの認定基準は一般的な目安であり、実際の認定においては、医師の診断書に基づく医学的所見と日常生活における具体的な制限の度合いを総合的に判断して決定されます。

2-2. 日常生活における動作の評価ポイント

障害の等級を判断する際に重要となるのが、日常生活における基本的な動作の可否です。特に下肢の機能障害については、以下の6つの動作が評価ポイントとなります:

- 片足で立つ: バランスを保つ能力を評価します。片足立ちが全くできない場合は、重度の機能障害と判断される可能性が高まります。

- 歩く(屋内): 比較的平坦で障害物の少ない屋内での歩行能力を評価します。補助具なしで歩けるか、どの程度の距離を歩けるかが重要です。

- 歩く(屋外): 不整地や段差のある屋外での歩行能力です。天候の影響や長距離歩行の可否も考慮されます。

- 立ち上がる: 椅子やベッドから自力で立ち上がれるかどうかを評価します。これができない場合、日常生活の自立度が大きく下がると判断されます。

- 階段を上る: 1人で上ることができるか。手すりの使用の有無や、一段一段の上り方などが評価されます。

- 階段を下りる: 上りよりも下りの方が難易度が高いことが多いです。

これらの動作評価に加えて、上肢にも機能障害がある場合は、物をつかむ、持ち上げる、細かい作業を行うなどの能力も評価対象となります。複数の肢に障害がある場合は、より総合的に判断され、単一の肢の障害よりも重い等級と認定されることが多いです。

2-3. 認定基準の実際の適用例

実際の認定がどのように行われるのか、いくつかの典型的なケースを見てみましょう:

1級認定の例:

- 両下肢の筋力が著しく低下し、自力での起立や歩行がほぼ不可能

- 車いすでの生活が中心で、移乗にも介助が必要

- 上肢にも強い筋力低下があり、日常生活動作のほとんどに介助を要する

- 呼吸筋の麻痺により呼吸機能が低下し、日常的な管理が必要

2級認定の例:

- 一下肢の著しい筋力低下により、杖や装具がなければ歩行困難

- 両下肢に中等度の筋力低下があり、屋外歩行に大きな制限がある

- 上下肢ともに障害があり、自宅内での生活は何とかできるが、外出には大きな制限がある

- 階段の昇降が著しく困難で、平地でも長距離の歩行ができない

3級認定の例:

- 下肢の筋力低下により長時間の立位や歩行が困難

- 手指の巧緻性低下により細かい作業に制限がある

- フルタイムでの就労は困難だが、短時間や条件付きの就労は可能

- 疲労しやすく、持続的な労働に支障がある

ギランバレー症候群の場合、症状の変動や回復過程にあることも多いため、初回認定後も定期的に障害状態の確認が行われます。症状が改善した場合は等級の変更や支給停止となることもありますが、逆に悪化した場合は上位等級への変更申請が可能です。

3. 障害年金申請で押さえるべきポイント

ギランバレー症候群による障害年金の申請は、いくつかの重要なポイントを押さえることで、認定される可能性が高まります。ここでは、申請を成功させるための具体的なアドバイスをご紹介します。

3-1. 初診日の特定と重要性

障害年金申請において、「初診日」の特定は極めて重要です。初診日とは、その傷病について初めて医師の診療を受けた日のことを指します。ギランバレー症候群の場合、特に注意すべき点があります。

初診日の特定が難しいケース: ギランバレー症候群は、初期段階では単なる「手足のしびれ」や「脱力感」として診断されることが多く、明確な診断名がつかないことがあります。しかし、障害年金制度では、病名が確定していなくても、症状に対して医師の診療を受けた最初の日が初診日となります。

例えば、「足の力が入らない」と訴えて整形外科を受診し、後日神経内科に転医してギランバレー症候群と診断された場合、最初に整形外科を受診した日が初診日になることが一般的です。

初診日が重要な理由:

- 加入していた年金制度(国民年金か厚生年金か)の確認

- 保険料納付要件を満たしているかの確認

- 20歳前初診の場合は保険料納付要件が不問

初診日を証明する書類:

- 初診時のカルテ(診療録)

- 初診時の領収書や診察券

- 健康保険の受診履歴

カルテが廃棄されているなど、初診日を証明できない場合は、他の書類等を用いて、客観的に初診日を証明する必要があります。

3-2. 申請書類作成のコツ

障害年金の申請には、様々な書類の提出が必要です。中でも「診断書」とともに、「病歴・就労状況等申立書」の作成は重要です。この書類では、発病から現在までの経過を時系列で詳細に記載します。

効果的な申立書作成のポイント:

- 時系列で明確に記載する:

- 発症前の健康状態

- 最初に症状が現れた時期とその内容

- 医療機関を受診するきっかけとなった症状

- 診断までの経緯

- 治療の内容と経過

- 症状の変化(特に悪化した時期)

- 現在の症状と日常生活への影響

- 具体的な表現を心がける: 「歩きにくい」ではなく「100メートル歩くと足がもつれて転倒しそうになる」など、具体的に記載します。

- 日常生活の制限を詳細に:

- 身の回りのことで自分でできないこと

- 家事や育児、仕事などへの影響

- 外出時の困難さ

- 休息や睡眠への影響

- 他者の介助を必要とする場面

- 就労への影響を具体的に:

- 休職・退職を余儀なくされた経緯

- 仕事内容の変更や労働時間の短縮

- 通勤時の困難さ

- 職場での配慮事項

これらを具体的かつ客観的に記載することで、認定する側に、あなたの障害状態が適切に伝わりやすくなります。ただし、誇張や虚偽の記載は避け、事実に基づいた記述を心がけましょう。診断書との整合性も重要です。

3-3. 診断書記載の注意点

障害年金の申請には、指定の様式による「診断書」が必要です。この診断書は主治医が作成するものですが、申請者自身も内容を確認し、必要に応じて医師に補足説明を依頼することが重要です。

診断書確認のポイント:

- 麻痺の状況:

- 上下肢の筋力低下の程度

- 感覚障害の部位と程度

- 反射の亢進・低下の有無

- 協調運動障害の有無

- 日常生活動作の評価:

- 起立・歩行の可否と補助具の使用状況

- 階段昇降の可否

- 入浴・排泄・食事などの基本的ADLの自立度

- 家事・買い物などのIADLの遂行能力

- 治療内容と経過:

- 発症から現在までの治療内容

- リハビリテーションの内容と頻度

- 服薬内容

- 今後の治療見込み

- 検査結果:

- 神経伝導検査の結果

- 髄液検査の結果

- MRIなどの画像所見

診断書に不足や不明確な点がある場合は、診断書作成前に主治医に相談し、障害年金申請のために詳細な記載が必要であることを伝えましょう。また、必要に応じて「医師の意見書」を追加で提出することも検討すべきです。

特にギランバレー症候群の場合、症状の変動があることや目に見えない症状(疲労感や痛みなど)があることから、その全体像を診断書に反映させることが重要です。日頃の診察では伝えきれていない症状があれば、メモにまとめて主治医に伝えるといいでしょう。

4. ギランバレー症候群の障害年金受給事例

実際にギランバレー症候群で障害年金を受給された方々の事例を見ることで、申請の参考にしていただけます。ここでは2つの事例をご紹介します。

4-1. 30代男性の受給事例

基本情報:

- 年齢・性別: 30代男性

- 傷病名: ギランバレー症候群

- 認定等級: 障害厚生年金2級

発症から申請までの経緯: この方は、1週間ほど風邪のような症状と下痢が続いた後、ある朝突然歩けなくなり救急搬送されました。数日後にギランバレー症候群と診断され、すぐにガンマグロブリン療法による治療が開始されました。

急性期の治療後、リハビリテーションを継続し、症状は徐々に改善していきましたが、四肢には永続的な障害が残りました。特に下肢の筋力低下が顕著で、外出時には杖を使用する状態となりました。

障害の状態:

- 下肢の筋力低下(特に近位筋)により、長時間の立位や歩行が困難

- 階段の昇降に著しい困難があり、手すりが必須

- 疲労しやすく、活動後には休息が必要

- 上肢にも軽度の筋力低下があり、重いものが持てない

- 手指の巧緻性が低下し、ボタンかけや紐結びなどの細かい動作に時間がかかる

申請のポイント: この事例では、2級に該当するかどうか微妙なところでしたが、申立書において日常生活の具体的な不自由さを詳細に記載しました。特に以下の点が評価されたと考えられます:

- 両下肢の機能障害により、日常生活に著しい制限があること

- 上肢にも障害があり、総合的に見て生活の質が大きく低下していること

- 疲労感や痛みなどの自覚症状も含めて、包括的に障害状態を評価したこと

4-2. 20歳前発症の女性の事例

基本情報:

- 年齢・性別: 30代女性

- 傷病名: ギランバレー症候群

- 認定等級: 障害基礎年金2級(20歳前障害)

発症から申請までの経緯: この方は10代の頃、自宅で発熱した後、突然動けなくなり、家族に病院に連れていってもらいました。ギランバレー症候群と診断され、治療とリハビリを受けた結果、ある程度回復しました。

しかし、25歳頃から症状が再び悪化し始め、四肢の障害が顕著になっていきました。外出時には杖を使用するようになり、筋力の低下も進行。思うように身体が動かせず、日常生活のあらゆる場面で不自由を感じるようになりました。

障害の状態:

- 四肢の筋力低下(特に下肢)

- 外出時には杖が必要

- 長距離歩行や長時間の立位が困難

- 疲労しやすく、休息が頻繁に必要

- 手指の感覚障害があり、細かい作業が困難

申請のポイント: この事例の特徴的な点は、20歳前に初診日があったため、保険料納付要件を問わず障害基礎年金の対象となったことです。初診日が10代の頃であり、当時の医療記録が残っているかどうか心配されていましたが、幸いカルテが保存されていたため、初診日の証明ができました。

当初は認定日請求(症状固定時点での請求)を試みましたが、20歳時点では症状がほとんどなかったため、事後重症(20歳以降に症状が悪化した場合の請求)による障害基礎年金の受給となりました。

この方の場合、症状が悪化した25歳時点に遡って年金を受給することはできません。もし障害年金制度の存在をもっと早く知っていれば、症状悪化の時点で申請し、より早く受給を開始できた可能性があります。

4-3. 事例から学ぶ申請のポイント

これらの事例から、以下のような重要なポイントが浮かび上がります:

- 初診日の証明が重要: 特に初診日から時間が経過している場合、初診時の医療記録が保存されているかどうかを早めに確認しましょう。

- 症状の変化を記録しておく: ギランバレー症候群は回復と悪化を繰り返すことがあります。症状の変化を日記のように記録しておくと、申請時に役立ちます。

- 生活への影響を具体的に伝える: 診断書だけでは伝わりにくい日常生活の困難さを、申立書に具体的に記載することが重要です。

- 20歳前発症の場合の保険料納付要件: 20歳前に初診日がある場合、保険料納付要件を問わず障害基礎年金の対象となります。ただし、申請のタイミングによって遡及して受給できる期間が変わるため注意が必要です。

- 早めに制度を知ることが大切: 障害年金の存在を知らなかったために、申請が遅れるケースが少なくありません。症状があれば、早めに専門家に相談することをお勧めします。

これらの事例は一例であり、同じ診断名でも症状の現れ方や日常生活への影響は人によって大きく異なります。あなたの状況に合わせた最適な申請方法を検討するためには、専門家への相談が有効です。

5. 専門家に相談するメリット

障害年金の申請は、複雑な手続きや専門的な知識を要することが多く、思わぬところで躓いてしまうことがあります。特にギランバレー症候群のような症状の変動がある疾患では、適切な申請方法の選択が重要です。ここでは、専門家に相談するメリットについてご説明します。

5-1. 申請が通らないケースの特徴

障害年金の申請が不認定となる主な理由には、以下のようなものがあります:

- 初診日の証明が不十分: 特にギランバレー症候群の場合、初期段階では別の診断名がついていることが多く、その後の診断名との関連性を証明できないと初診日の特定が困難になります。

- 診断書の記載が不十分: 症状の詳細や日常生活への影響が具体的に記載されていないと、障害の程度が正確に伝わらず、認定されない、または軽い等級に認定されることがあります。

- 申立書の記載が不十分: 日常生活での具体的な困難さが伝わる記載になっていないと、医学的所見だけでは障害の実態が伝わりにくくなります。

- 必要な検査結果の添付漏れ: ギランバレー症候群では、神経伝導検査や髄液検査などの客観的指標が重要です。これらの検査結果が不足していると、医学的根拠が不十分とみなされることがあります。

- 経過観察期間の不足: ギランバレー症候群は回復する可能性がある疾患のため、症状固定と判断されるまで十分な経過観察期間が必要です。治療開始から間もない時期の申請は時期尚早とされることがあります。

これらの理由で申請が通らないケースを避けるためには、専門家のサポートを受けることが効果的です。専門家は申請書類の作成支援だけでなく、医療機関とのコミュニケーションや必要な証拠収集についてもアドバイスできます。

5-2. 更新時に支給停止になるケースとその対策

障害年金は定期的に障害状態確認のための診断書(更新診断書)の提出が求められます。この更新時に支給停止となるケースも少なくありません。ギランバレー症候群の場合、特に以下のような理由で支給停止になることがあります:

- 症状改善の評価: リハビリテーションによる機能回復が認められると、障害の程度が軽減したと判断され、等級が下がったり支給停止になったりすることがあります。

- 検査数値の改善: 神経伝導検査などの客観的指標が改善していると、実際の日常生活の困難さが継続していても、改善と判断されることがあります。

- 主治医の変更: 主治医が変わると、これまでの経過を十分に把握していない医師が診断書を作成することになり、障害の程度が適切に評価されない可能性があります。

- 記載内容の不足: 更新診断書の記載が簡略化されていると、障害の実態が正確に伝わらず、支給停止になることがあります。

これらの理由による支給停止を防ぐための対策としては:

- 更新診断書作成前に主治医との十分な相談: 症状の変化がなくても、診断書の記載によって評価が変わることを理解し、適切な記載を依頼することが重要です。

- 日常生活の困難さを客観的に示す資料の準備: リハビリテーションの記録や日常生活での困難を記録した日記などを用意し、医師に提示することで、適切な評価につながります。

- 変化のない場合はその旨を明記: 症状に変化がない場合であっても、具体的な状態を再度詳しく記載してもらうことが重要です。

- 専門家によるチェック: 更新診断書の内容を専門家にチェックしてもらい、不足している項目があれば補足資料を準備することが有効です。

症状に変化がないにもかかわらず支給停止となった場合は、審査請求(不服申立て)という手段もあります。この手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。

5-3. 専門家サポートで得られる安心感

障害年金の申請や更新においては、専門家(社会保険労務士など)のサポートを受けることで、様々なメリットがあります:

- 申請書類の適切な作成支援: 専門家は数多くの申請をサポートした経験から、効果的な申請書類の作成方法を熟知しています。特に申立書の記載内容については、どのような点をアピールすべきかを的確にアドバイスできます。

- 医療機関とのコミュニケーション支援: 診断書の作成を依頼する際、どのような点を重視して記載してもらうべきかを医師に伝える際のサポートをしてくれます。

- 審査の傾向を踏まえたアドバイス: 認定基準の解釈や審査の傾向を熟知しているため、申請者の状態に合わせた最適な申請戦略を提案できます。

- 不認定・支給停止時の対応: 万が一不認定や支給停止になった場合の再申請や審査請求についても、適切なアドバイスを受けることができます。

- 最新の制度情報の提供: 障害年金制度は改正されることがあります。専門家は常に最新の情報を把握しており、制度変更に応じた対応が可能です。

ギランバレー症候群のような症状の変動がある疾患では、障害の程度を客観的に示すことが難しい場合があります。専門家は、医学的所見だけでなく日常生活の困難さを含めた総合的な状態を審査に反映させるためのサポートを提供してくれます。

不安や疑問を抱えながら一人で申請するよりも、専門家のサポートを受けることで精神的な負担も軽減され、より確実な申請が可能になるでしょう。

この記事は、三重県津市で障害年金申請サポートを行っている脇美由紀が執筆しました。障害年金の制度や申請方法は変更されることがあります。最新の情報については、お近くの年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。

受給事例

30代 男性

| 傷病名 | ギランバレー症候群 |

| 経 緯 | 1週間ほど風邪のような症状と下痢が続いていた。朝起きたら、急に歩けなくなっており、救急搬送された。数日後に、ギランバレー症候群と診断され、ガンマグロブリン療法を受ける。 |

| 障害の状態 | リハビリを続け、少しずつ改善するものの四肢に障害が残った。外出時には、杖を使用している。 |

| 結 果 | 障害厚生年金2級 |

| 申請方法等 | 2級に該当するかが微妙なところでしたが、申立書によっても、日常生活の不自由さを訴えました。 |

受給事例

30代 女性

| 傷病名 | ギランバレー症候群 |

| 経緯 | 10代の頃、自宅で発熱したあと、動くことができなくなった。家族に病院に連れていってもらう。ギランバレー症候群と診断された。 |

| 障害の状態 | リハビリを継続して行い、ある程度回復したが、25歳くらいから症状が悪化してきた。現在は四肢に障害がある状態。外出時には杖を使用、筋力はやや減少。思うように身体が動かず、日常生活に不自由な部分が多々ある。 |

| 結果 | 障害基礎年金2級(20歳前障害) |

| 申請方法等 | 初診日が10代の頃であり、病院の証明がとれるか心配していましたが、カルテが残っていてホッとしました。20歳の頃の診断書を手に入れることができたため、認定日請求を試みましたが、その頃は症状がほとんどなく、事後重症の障害基礎年金として受給することになりました。 この方の場合、悪化した25歳時に遡って、障害年金を受給することができません。もっと早く障害年金の存在を知っていれば、もっと早くから受給できていたと思います。 |

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

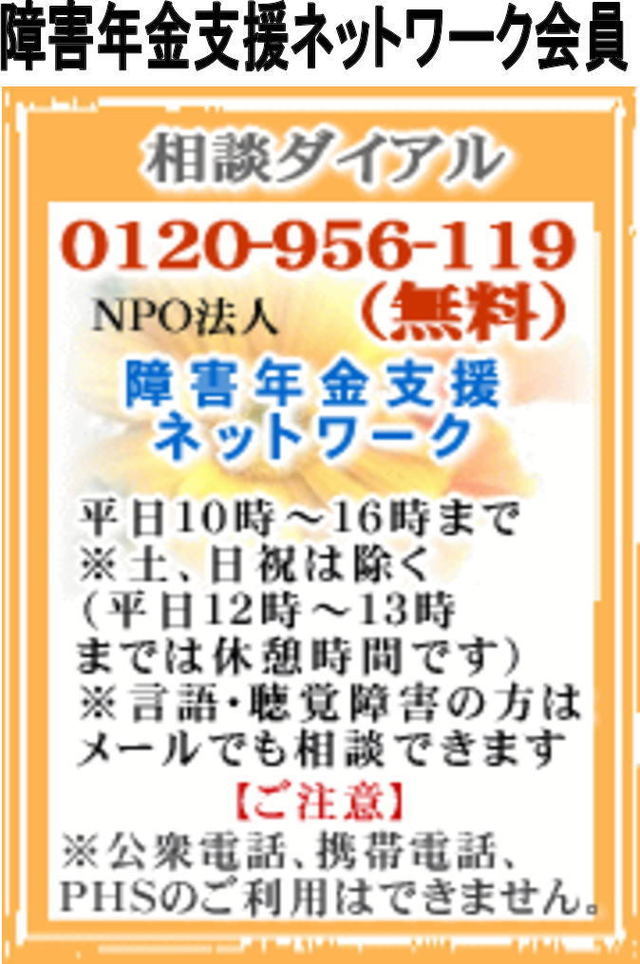

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす