三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

内部機能の障害

心房中隔欠損症

障害の状態

心房中隔欠損とは、左心房と右心房を仕切る心房中隔に欠損孔と呼ばれる穴が開いている疾患です。通常、心臓から肺に送り出される血流量と心臓から動脈を通り全身に送り出される血流量は等しくなります。この疾患の場合、欠損孔があるため左心房から右心房へ血液が流入し、右心系(右心房、右心室、肺)の血流量が増加します。そのため右心系の負担が増え、肺がうっ血した状態になります。

症状としては、疲れを感じやすい、息切れしやすい、正常な成長が妨げられる、風邪や肺炎などの呼吸器感染症に罹患しやすいなどの症状があらわれます。また欠損孔が大きい場合、心不全へ進行することもあります。重症の場合、新生児や乳児期に症状があらわれ、手術が必要となります。しかし、ほとんどの場合、成長するまで自覚症状がない場合が多く、症状は個々によって異なります。

新生児期に症状があらわれない場合でも、年齢を増すごとに動悸や息切れ、心房細動などの症状があらわれ、治療が必要となります。

障害年金認定基準

心疾患による障害については、次のとおり認定されます。

1 認定基準

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

心疾患による障害の程度は、呼吸困難、心悸冗進、尿量減少、夜間多尿、チアノーゼ、浮腫等の臨床症状、X線、心電図等の検査成績、一般状態、治療及び病状の経過等により、総合的に認定するものとされています。

当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものされています。

具体的な認定要領

心疾患による障害は、弁疾患、心筋疾患、虚血性心疾患(心筋梗塞、狭心症)、難治性不整脈、大動脈疾患、先天性心疾患に区分されています。

心疾患の障害等級の認定は、最終的には心臓機能が慢性的に障害された慢性心不全の状態を評価することとされています。慢性心不全とは、心臓のポンプ機能の障害により、体の末梢組織への血液供給が不十分となった状態を意味し、一般的には左心室系の機能障害が主体をなしますが、右心室系の障害も考慮に入れる必要があります。左心室系の障害により、動惇や息切れ、肺うっ血による呼吸困難、咳・疲、チアノーゼなどが、右心室系の障害により、全身倦怠感や浮腫、尿量減少、頚静脈怒張などの症状が出現します。

心疾患の主要症状としては、胸痛、動悸、呼吸困難、失神等の自覚症状、浮腫、チアノーゼ等の他覚所見があります。臨床所見には、自覚症状(心不全に基づく)と他覚所見がありますが、後者は医師の診察により得られた客観的症状なので、常に自覚症状と連動しているか否かに留意する必要があります。重症度は、心電図、心エコー図・カテーテル検査、動脈血ガス分析値も参考とされています。

検査成績としては、血液検査(BNP値)、心電図、心エコー図、胸部X線、X線CT、MRI等、核医学検査、循環動態検査、心カテーテル検査(心カテーテル法、心血管造影法、冠動脈造影法等)等があります。

心血管疾患が重複している場合には、客観的所見に基づいた日常生活能力等の程度を十分考慮して総合的に認定されます。

▮心疾患の検査での異常検査所見を一部示すと、次のとおりです。

| 区分 | 異常検査所見 |

| A | 安静時の心電図において、0.2mV以上のSTの低下もしくは0.5mV以上の深い陰性T波(aVR誘導を除く。)の所見のあるもの |

| B | 負荷心電図(6Mets未満相当)等で明らかな心筋虚血所見があるもの |

| C | 胸部X線上で心胸郭係数60%以上又は明らかな肺静脈性うっ血所見や間質悩肺水腫のあるもの |

| D | 心エコー図で中等度以上の左室肥大と心拡大、弁膜症、収縮能の低下、拡張能の制限、先天性異常のあるもの |

| E | 心電図で、重症な頻脈性又は徐脈性不整脈所見のあるもの |

| F | 左室駆出率(EF)40%以下のもの |

| G | BNP(脳性ナトリウム利尿ペプチド)が200pg/ml相当を超えるもの |

| H | 重症冠動脈狭窄病変で左主幹部に50%以上の狭窄、あるいは、3本の主要冠動脈に75%以上の狭窄を認めるもの |

| I | 心電図で陳旧性心筋梗塞所見があり、かつ、今日まで狭心症状を有するもの |

▮心疾患による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。

一般状態区分表

| 区 分 | 一般状態 |

| ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |

| イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |

| ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが時に少し介助が必要なこともあり、 軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |

| エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |

| オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |

(参考)上記区分を身体活動能力にあてはめると概ね次のとおりとなります。

| 区分 | 身体活動能力 |

| ア | 6Mets以上 |

| イ | 4Mets以上6Mets未満 |

| ウ | 3Mets以上4Mets未満 |

| エ | 2Mets以上3Mets未満 |

| オ | 2Mets未満 |

(注)Metsとは、代謝当量をいい、安静時の酸素摂取量(3.5ral/kg体重/分)をIMets

として活動時の酸素摂取量が安静時の何倍かを示すものである。

▮弁疾患による障害の認定基準は下記のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

▮難治性不整脈による障害の認定基準は下記のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

(注1)難治性不整脈とは、放置すると心不全や突然死を引き起こす危険性の高い不整脈で、適切な治療を受けているにも拘わらず、それが改善しないものを言う。

(注2)心房細動は、一般に加齢とともに漸増する不整脈であり、それのみでは認定の対象とはならないが、心不全を合併したり、ペースメーカーの装着を要する場合には認定の対象となる。

障害年金請求の注意点

心房中隔欠損症は先天性心疾患であり、多少の症状はあるにしても病院にかかることなく、成人期まで問題なく、日常生活を送ることが可能な場合もあります。そして成人期後に症状が著しくなり医師の診断を受けるようになります。

先天性疾患は生まれつきの疾患ということなので、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」が適用になるのかという問題があります。結論としては、20歳前傷病による障害基礎年金が適用される場合と、そうでない場合があります。先天性心疾患による症状が顕著になり、医師の診断や治療を受けるようになる時期が20歳前なのか後なのかで、受ける年金に違いが出てきます。

20歳前から症状があって、治療などが行われていれば、20歳前傷病による障害基礎年金が適用となります。一方、例えば20歳以後に厚生年金等に加入し、その後に病状が著しくなり医師の診断を受けた場合は、その日を初診日として障害厚生年金の制度が適用されます。また、社会的治癒が認められたケースもあります。

つまり「先天性疾患=20歳前傷病による障害基礎年金」という数式が当てはまらない場合があるということです。しかし、行政の窓口などでは「先天性疾患=20歳前傷病による障害基礎年金」であると説明されることがありますので、十分に注意しなければなりません。 行政窓口で「ダメ」と言われた場合には、一度障害年金の専門家に相談してみるのも良いと思います。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

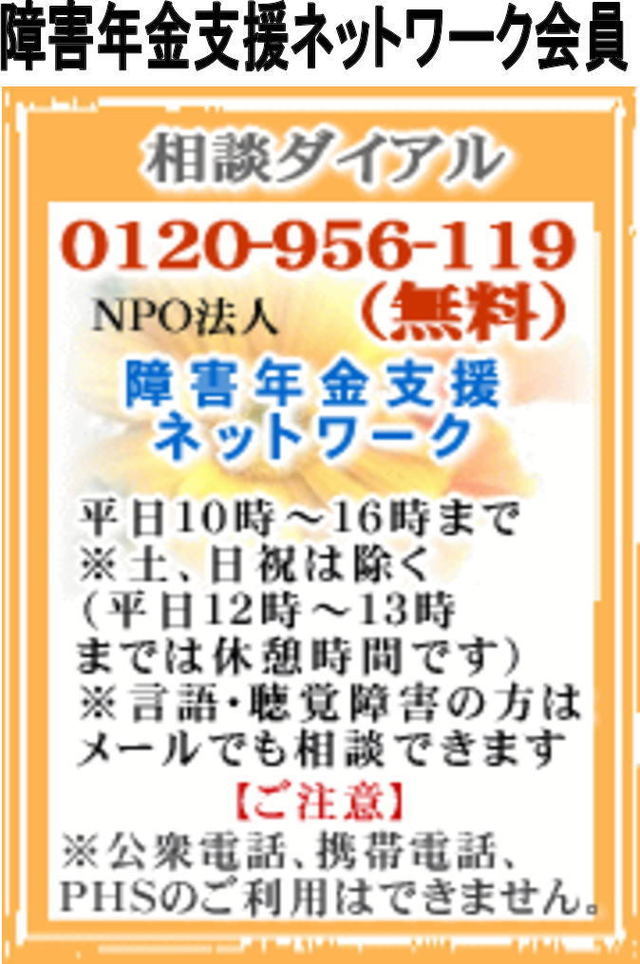

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす