三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

私は障害年金を受けられますか?

ご自身の症状が障害年金の対象になるか分からない

「〇〇と診断されました。私は障害年金を受給できますか?」というご質問はよくお受けします。

結論から言えば、殆どの傷病は障害年金の対象です。

受給3要件

どの傷病においても障害年金を受給するためには3つの要件を満たす必要があります。

ア 初診日要件

初診日において、国民年金の被保険者または厚生年金の被保険者であること。または、初診日に60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいたこと。

イ 保険料納付要件

初診日前に国民年金の保険料を納めなければならない期間がある場合は 、初診日の前日において 一定の保険料納付要件を満たしていること。

ウ 障害状態の要件

初診日のある傷病によって、初診日から 1年6か月たった日、あるいは 1 年 6か月たたない間に治った日 (ともに障害認定日) に、厚生労働省の基準に定める障害等級に該当すること。この他に事後重症による障害年金があります。詳しくは5つの請求方法をご覧ください。

初診日要件と保険料納付要件については問題がないが、

「自身の障害状態が障害年金を受給できる程度なのか否かが判断できない」

という方は多いでしょう。

障害状態が基準に該当するかで判断

障害年金を受給するくらいの障害状態にあるか否かは、厚生労働省の認定基準と照らし合わせる必要があります。厚生労働省の認定基準は、次のように分類されています。

第1節 眼の障害

第2節 聴覚の障害

第3節 鼻腔機能の障害

第4節 平衡機能の障害

第5節 そしゃく・嚥下機能の障害

第6節 音声又は言語機能の障害

第7節 肢体の障害

第1 上肢の障害

第2 下肢の障害

第3 体幹・脊柱の機能の障害

第4 肢体の機能の障害

第8節 精神の障害

第9節 神経系統の障害

第10節 呼吸器疾患による障害

第11節 心疾患による障害

第12節 腎疾患による障害

第13節 肝疾患による障害

第14節 血液・造血器疾患による障害

第15節 代謝疾患による障害

第16節 悪性新生物による障害

第17節 高血圧症による障害

第18節 その他の疾患による障害

第19節 重複障害

このように傷病別に詳細に基準が定まっています。

そのため、ご自身の症状が障害年金の対象になるかを判断するためには、それぞれの基準と照らし合わせて、見ていかなければなりません。簡単には判断できないということです。

つまり「〇〇と診断されました。私は障害年金を受給できますか?」と質問されても、現在の症状や日常生活の状況、就労状況などの詳しい様子が分からないと、全く判断できないのです。そして、傷病によって確認すべきポイントがそれぞれ違うのです。初診日の状況によっても見通しは変わってきます。

認定基準はかなり複雑です。理解するにはかなりの経験が必要です。なので、ご自身で障害年金が受給できるのか判断するのは難しいと思います。

ご自身の症状が障害年金を受けられる程度に該当するか、ある程度の目安を知りたい時は、各機関で開催されている無料相談をご利用されるのが良いと思います。それぞれの機関によって相談方法は違うと思いますが、見解を聞くとある程度の見通しがたつかもしれません。

ちなみに当事務所の相談の流れは次の通りです。

当事務所のサービスの流れ

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せください

まずは、メールがお電話でご相談ください。ご相談者は、ご本人かご家族の方に限らせていただきます。その際に現在の状態等をお伺いし、障害年金受給の可能性を検証します。可能性が少しでもある場合には次の段階に進みます。

面談により詳しくおうかがいします。

面談により、今までの経過や現在の状況を、具体的にヒアリングします。状況を的確に把握するため、年金事務所で年金記録の確認のための委任状をいただきます。

この時のヒアリング内容は、具体的には、今までかかったことのある病院名、現在かかっている病院名、現在の障害の状態等です。傷病により、お聞かせいただく内容が異なります。あくまでも、厚生労働省の定める基準に該当するか否かの視点でお話をさせていただきます。

面談の所要時間は1時間~1時間30分程度です。

遠方にお住まいの方や、ご病気の影響で、面談が難しい方については、メールや電話のみで対応させていただくことも可能です。

実際に顔を合わせてお話させていただいた方が、安心していただけるので、できる限りお会いするようにしています。

支援を依頼するかご自身で請求するか選択です

詳しいお話を聞かせていただいた上で、障害年金を受けられる可能性があるのかを、見通しをお伝えします。

年金事務所での年金記録により、保険料納付要件を満たしていない場合には、手続きには進めません。

この段階で、障害年金の請求をご自身でされるのか、当事務所に依頼するのかを決めてください。ここまでの費用は発生しません。無料相談の範囲内です。

- ご自身で障害年金を請求するのであれば、今後の請求方法や段取りをお伝えしますので、以後はご自身で手続きを行ってください。ご支援はここで終了となります。

- 当事務所にご依頼いただく場合は、契約書を締結し、事務手数料21,600円をお振込みいただきます。事務手数料は郵便費、交通費、調査費用などに使用します。病院訪問などによる日当等をいただくことはありません。当初のお支払いが難しい場合には、その旨おっしゃってください。後日払いや分割払いもお受けしています。

- 当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご依頼いただいた時は請求準備に進みます

当事務所で必要な書類を用意します。連絡を取り合いながら、書類を準備していきます。

① 初診日証明(受診状況等証明書等)

初診日に受診した主治医にご記入いただくものです。作成依頼等を代理します。また、廃業等により初診日証明が手に入らない場合には、ケースごとに対応方法を検討します。

② 診断書

主治医への診断書作成依頼の書類を準備します。現状を正しく診断書に記載していただくため、主治医への説明資料を作成します。必要に応じて、同行させていただき直接説明する場合もあります。

③ 病歴・就労状況申立書

病歴・就労状況申立書の内容が障害年金受給可否に大きく影響を及ぼします。認定基準を認識した上で、診断書との整合性がとれていなければなりません。通常ご本人がご記入するものですが、ヒアリングから必要とされる部分をピックアップし、当方が代理して作成します。作成後、内容に間違いや訂正箇所がないかをご本人またはご家族に確認していただきます。

④ 障害年金請求書

当方が記入します。

⑤ その他の書類(代理人の申立書等)

状況に応じて準備します。障害年金の受給の可否や受給額について、作成が必要だと判断した場合には、魂のこもった申立書等を作成します。オリジナルの書式になります。

年金事務所で請求手続きを行います

- 当事務所で代理申請させていただきます。

- ご相談から請求手続きまで、迅速に行うように全力をつくしますが、時間がかかる場合もあることをご理解ください。

- 例えば、診断書や初診日証明などに時間がかかる場合や、検討課題がでてくることもあります。急いで提出することが得策でない場合もあります。その場合には、その都度ご説明します。

障害年金の受給が決定します

書類提出後、3ケ月~6ケ月で、年金事務所から書類が届きます。

①年金証書

受給決定の場合には年金証書が届きます。届きましたら、当事務所へご連絡ください。

等級が納得いくものであれば問題ありませんが、納得のいかない場合には、今後のことについて検討していきます。

②不支給決定通知書

年金受給が認められなかった場合には不支給決定通知書が届きます。ご依頼者さまの意思を確認のうえ、不服申し立てを代理で行います。当初より当事務所へご依頼の場合については、無料です。

障害年金の受給が開始されます

- 認定日請求の場合は、認定日の翌月分から支給されます。最大で5年間さかのぼって支給されます。

- 事後重症請求の場合は、請求日の翌月分から支給されます。

- 受給が決定したら、年金事務所で初回振込日と初回振込額の確認を行い、お知らせします。

今後のことについてのアドバイス

- 障害年金は一生受給できることが約束されたものではありません。定期的に障害状態が良くなっていないか等をチェックするための更新手続きがあります。

- 受給していた障害年金が、障害状態が良くなっていないにも関わらず、支給停止されることもあります。

- そのようなことにならないように、アフターフォローとして、更新時の注意点などを文書でお伝えしています。

ぜひご相談ください

無料相談を行っているところは多いですので、気軽に利用してみると良いと思います。その上で、自身で手続きをするのか、専門家にサポートを依頼するのかを判断してください。社会保険労務士に依頼する際の注意点については下記をご参照ください。

「私は障害年金を受給できますか?」というご相談だけではなく、

「自身で手続きしたものの不支給となりました。不服申立したいのですが・・・・」というご相談も多いです。当初の請求段階からサポートさせていただければ、もっと簡単に早く多く受給できたのに、拗らせてしまっている!というケースも結構あります。

「他の社労士事務所にサポートお願いしていたが・・・・・」と言って駆け込んでこられるご相談も多いです。

障害年金は、働くことができず、お金に困っている人すべてに、分け隔てなく支給されるものではありません。一定の基準をクリアしなければ支給されないのです。

障害年金の請求には、その基準を熟知し、傾向を踏まえ、保険者に対峙できるだけの知識と経験が必要なケースが多くあります。そのことを見極めるためにも、無料相談はうまく利用してください。

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

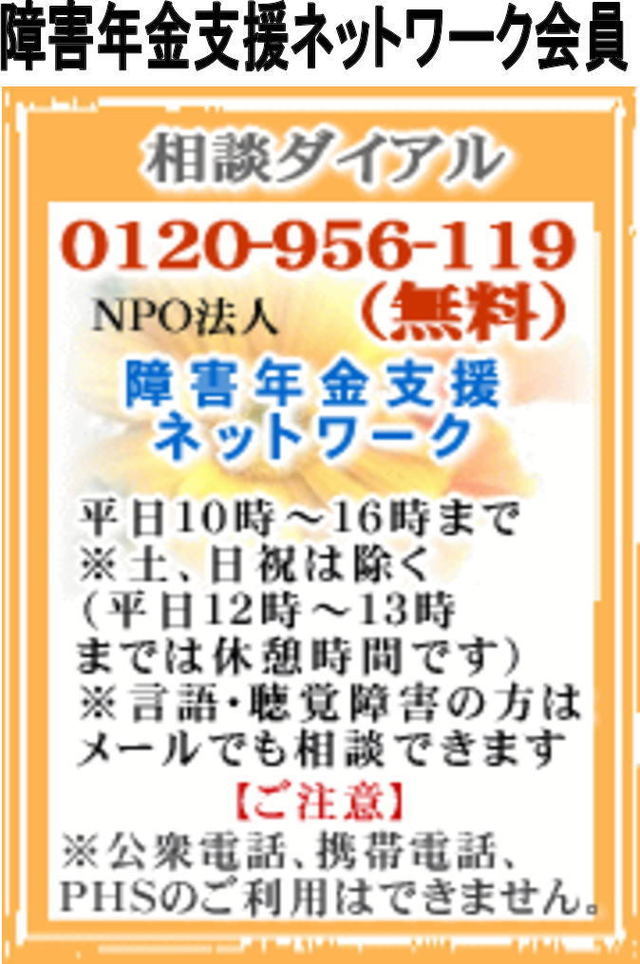

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす