三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

肢体の障害

小児麻痺による後遺症

障害の状態

小児麻痺の正式名は急性灰白髄炎です。英語ではAcute poliomyelitisと言い、このpolioの部分を取って「ポリオ」と呼ばれています。この灰白髄は脊髄の中の運動神経の集まった場所であり、脊髄の中の運動神経がポリオウイルスによって破壊されるために、様々な症状が出ます。 ポリオウイルスに感染しても、必ずしも症状が出るわけではありませんが、四肢の麻痺が起こることがあります。麻痺になるとと、その約半数が後遺症として、筋肉が固くなったり、歩けなくなったりします。麻痺の部分は個人差があります。四肢まひ(両側の上肢下肢)、両まひ(両側下肢または両側上肢)、片まひ(同側の上肢下肢)、三肢まひ(両側の上肢下肢のうち三肢)、対まひ(両側の下肢のみ)、単まひ(上肢下肢の一肢のみ)など、障害の表れ方は人それぞれです。

|

障害年金認定基準(上肢)

小児麻痺による後遺症は、上肢・下肢のいろんな部位に出ているので、個人個人で障害の程度を考える必要があります。肢体障害による障害の程度は「上肢の障害」「下肢の障害」「体幹・脊柱の機能の障害」「肢体の機能の障害」に区分されいて、その中のどの部分に当てはまりそうかを1つずつ確認していく作業が必要です。

例えば、「上肢の障害」については、次により認定されます。

1.「上肢の障害」の認定基準

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

2.認定要領

上肢の障害は、機能障害、欠損障害及び変形障害に区分する。

(1)機能障害

ア.「両上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢の用を全く廃したもの」とは、両上肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア)不良肢位で強直しているもの

(イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考

可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

イ.「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一上肢の用を全く廃したもの」とは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア)不良肢位で強直しているもの

(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、

かつ、筋力が半減しているもの

(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

ウ.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれ1関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

エ.「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

オ.「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。

(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

力.「上肢の指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「上肢の指の用を全く廃したもの」とは、指の著しい変形、麻痺による高度の脱力、関節の不良肢位強直、瘢痕による指の埋没又は不良肢位拘縮等により、指があってもそれがないのとほとんど同程度の機能障害があるものをいう。

キ.「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の用を全く廃したもの」とは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、一指を他指に対立させて物をつまむことができない程度の障害をいう。

ク.「指の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)指の末節骨の長さの2分の1以上を欠くもの

(イ)中手指節関節(MP)又は近位指節間関節(PIP)(おや指にあっては、指節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

ケ.「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中l関節が不良肢位で強直しているもの)又は両上肢に機能障害を残すもの(例えば、両上肢の3大関節中それぞれl関節の筋力が半減しているもの)をいう。

なお、両上肢に障害がある場合の認定に当たっては、一上肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

コ.人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア)一上肢の3大関節中l関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両上肢 の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。ただし、そう入置換してもなお、一上肢については「一上肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両上肢については「両上肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

(イ)障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

サ.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一上肢に機能障害を残すもの(例えば、一上肢の3大関節中1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

シ.前腕の他動可動域が健側の他動可動域の4分の1以下に制限されたものは、上記サと同程度の障害を残すもの(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の10号)」)とする。

ス.日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

(2)欠損障害

ア.「上肢の指を欠くもの」とは、基節骨の基部から欠き、その有効長がOものをいう。

「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」とは、必ず両上肢のおや指を基部から欠き、それに加えて、両上肢のひとさし指又は中指を基部から欠くものである。

イ.「指を失ったもの」とは、おや指については指節間関節(IP)、その他の指については近位指節間関節(PIP)以上で欠くものをいう。なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合

を除く。)とする。ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3)変形障害

ア.「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

(ア)上腕骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(イ)橈骨及び尺骨の両方に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、上腕骨、橈骨又は尺骨に偽関節を残すもの(「一上肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

イ.「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)上腕骨に変形を残すもの

(イ)橈骨又は尺骨に変形を残すもの

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

(4)関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア.関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

| 部位 | 主要な運動 |

| 肩関節 | 屈曲・外転 |

| 肘関節 | 屈曲・伸展 |

| 手関節 | 背屈・掌屈 |

| 前腕 | 回内・回外 |

| 手指 | 屈曲・伸展 |

イ.関節可動域の評価は、原則として、健側の側の関節可動域と比戦して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合にあっては、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

(ア)筋力(イ)巧級性(ウ)速さ(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から上肢の障害を総合的に認定する。

障害認定基準(下肢)

「下肢の障害」については、次により認定されます。

1.「下肢の障害」の認定基準

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

2.認定要領

下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分する。

(1)機能障害

ア.「両下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「両下肢の用を全く廃したもの」とは、両下肢の3大関節中それぞれ2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア)不良肢位で強直しているもの

(イ)関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

(ウ)筋力が著減又は消失しているもの。

ただし、両下肢それぞれの膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように、両下肢の3大関節中単にそれぞれ1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その両下肢を歩行時に使用することができない場合には、「両下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

イ.「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」すなわち「一下肢の用を全く廃したもの」とは、一下肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいう。

(ア)不良肢位で強直しているもの

(イ)関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの

(ウ)筋力が著減又は消失しているもの

ただし、膝関節のみが100度屈曲位の強直である場合のように単に1関節の用を全く廃するにすぎない場合であっても、その下肢を歩行時に使用することができない場合には、「一下肢の用を全く廃したもの」と認定する。

ウ.「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれl関節の他動可動域が、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているもの)をいう。

なお、認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

エ.「関節の用を廃したもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時(起床より就寝まで)固定装具を必要とする程度の動揺関節)をいう。

オ.「関節に著しい機能障害を残すもの」とは、関節の他動可動域が健側の他動可動域の3分の2以下に制限されたもの又はこれと同程度の障害を残すもの(例えば、常時ではないが、固定装具を必要とする程度の動揺関節、習慣性脱臼)をいう。

(注)関節に著しい機能障害がない場合であっても、関節に機能障害を残すもの(「関節の他動可動域が健側の他動可動域の5分の4以下に制限されたもの」又は「これと同程度の障害を残すもの(例えば、固定装具を必要としない程度の動揺関節、習慣性脱臼)」をいう。)に該当する場合は、第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の12号)」にも留意すること。

力.「足趾の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)第1趾は、末節骨の2分の1以上、その他の4趾は遠位趾節間関節(DIP以上で欠くもの

(イ)中足趾節関節(MP)又は近位趾節間関節(PIP)(第1趾にあっては、趾節間関節(IP))に著しい運動障害(他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの)を残すもの

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

キ.「身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中1関節が不良肢位で強直しているもの)又は両下肢に機能障害を残すもの(例えば、両下肢の3大関節中それぞれ1関節の筋力が半減しているもの)をいう。

なお、両下肢に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定する。

ク.人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものについては、次により取り扱う。

(ア)一下肢の3大関節中1関節以上に人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものや両下肢の3大関節中1関節以上にそれぞれ人工骨頭又は人工関節をそう入置換したものは3級と認定する。

ただし、そう入置換してもなお、一下肢については「一下肢の用を全く廃したもの」程度以上に該当するとき、両下肢については「両下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」程度以上に該当するときは、さらに上位等級に認定する。

(イ)障害の程度を認定する時期は、人工骨頭又は人工関節をそう入置換した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ケ.「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、一下肢に機能障害を残すもの(例えば、一下肢の3大関節中l関節の筋力が半減しているもの)をいう。

日常生活における動作は、おおむね次のとおりである。

(ア)片足で立つ

(イ)歩く(屋内)

(ウ)歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上る

(カ)階段を下りる

(2)欠損障害

ア.「足関節以上で欠くもの」とは、ショパール関節以上で欠くものをいう。イ.「趾を欠くもの」とは、中足趾節関節(MP)から欠くものをいう。

なお、いずれも切断又は離断による障害の程度を認定する時期は、原則として、切断又は離断をした日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。

ただし、障害手当金を支給すべきときは、創面が治ゆした日とする。

(3)変形障害

ア.「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)(ア)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(イ)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金(第2章「併合等認定基準(併合判定参考表の8号)」)に相当するものとして認定する。

イ.「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。

(ア)大腿骨に変形を残すもの

(イ)脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わない。

(4)短縮障害

下肢長の測定は、上前腸骨棘と脛骨内果尖端を結ぶ直線距離の計測による。

ア.ー下肢が健側の長さの4分の1以上短縮した場合は、「一下肢の用を全く廃したもの」に該当するものとして認定する。

イ.ー下肢が健側に比して10センチメートル以上又は健側の長さの10分の1以上短縮した場合は、「一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの」に該当するものとして認定する。

(5)関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による。

ア.関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とする。なお、各関節の主要な運動は次のとおりである。

| 部位 | 主要な運動 |

| 股関節 | 屈曲・伸展 |

| 膝関節 | 屈曲・伸展 |

| 足関節 | 背屈・底屈 |

| 足指 | 屈曲・伸展 |

イ.関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度を評価する。ただし、両側に障害を有する場合には、別紙「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とする。

ウ.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価する。

(ア)筋力(イ)巧級性(ウ)速さ(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定する。

障害年金請求の注意点

以上のように、障害年金の認定基準はとても複雑です。その中のどの部分に当てはめれば、障害等級に該当するのか、ケースごとに考える必要があります。

小児麻痺による肢体障害は、幼少期からのものであり、障害がありながらも、日常生活を工夫してこなしていることが多いです。それを「できる」と認識すれば、障害年金の対象にはなりません。「不自由だけれど、工夫している」「人より時間をかけて、できる」ということを、書面上で伝える必要があります。障害の程度が軽度であれば、併合認定(複数の障害を併せる)により障害年金の対象とならないか、を考える必要があります。

やみくもに請求するのではなく、丁寧に説明した方がよい部分を明確にし、分かりやすく伝えることが大切です。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

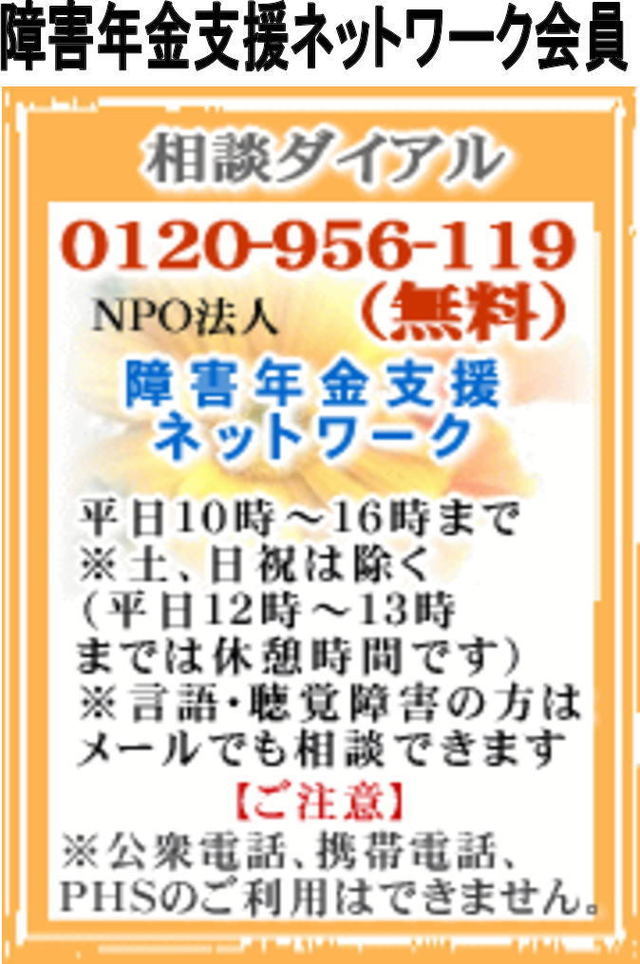

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす