三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

眼の障害

網膜色素変性症

障害の状態

網膜は光を神経の信号に変える働きをします。その網膜に異常をきたす遺伝性、進行性の病気が網膜色素変性症です。

網膜色素変性症では杆体細胞が主に障害されることが多く、初発症状としては、暗い所でものが見えなくなります。しかし、生活環境によっては気づきにくいことも多いようです。人によっては、車の運転に支障が出るなど、視野が狭くなる症状が出現し、気付くことも多いようです。そして、病気の進行とともに、視力(矯正視力)が低下します。網膜色素変性症の原因となる遺伝子異常には多くの種類があるため、症状も色々であり、進行の早さには個人差があります。

障害年金認定基準

眼の障害に該当する認定基準は下記のようになっています。

令和4年1月1日以後の基準

| 障害の程度 | 障害の状態 |

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

視力障害について

- 視力は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づ く試視力表により測定します。

- 視標面照度は 500~ 1,000 ルクス、視力検査室の明るさは 50 ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行います。

- 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定されます。このとき、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定します。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定します。

- 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度が認定されます。

- 屈折異常のあるものであっても次のいずれ かに該当するものは、裸眼視力により認定されます。

- 矯正が不能のもの

- 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの

- 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

- 視力が 0.01 に満たないもののうち、明暗弁のものまたは手動弁のものは視力 0 として計算し、指数弁のものは 0.01 として計算します。

- 「両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のものをいいます。

- 「一眼の視力が 0.04 、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。

- 「両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のものをいいます。

- 「一眼の視力が 0.08 、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。

- 「両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のものをいいます。

- 「両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のものをいいます。

- 「一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの」とは、一眼の視力が 0.1 以下のものをいいます。

視野障害について

- 視野の測定は、ゴールドマン視野計及び自動視野計またはこれらに準ずるものによります。ゴールドマン視野計による場合、中心視野についてはⅠ/ 2 の視標を用い、周辺視 野についてはⅠ/ 4 の視標を用います。なお、それ以外の測定方法による場合は、これに相当する視標を用いることとされています。

- 「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、またはは日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、 求心性視野狭窄又は輪状暗点 があるものについて、次のいず れ かに該当するものをいいmす。

- Ⅰ/2 の視標で両眼の視野がそれぞれ 5 度以内 におさまるもの

- イ両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4 の視標で 中心 10 度以内におさま るもの で、かつ、Ⅰ/2 の視標で中心10 度以内の 8 方向の残存視野の角度の合計が 56 度 以下のもの。この場合 、左右別々に8 方向の視野の角度を求め、いずれか大きい方の合計が56度以下のものとします。なお、ゴールドマン視野計のⅠ/ 4 の視標での測定が不能の場合は、求心性視野狭窄の症状を有していれば、 同等のものとして認定されることになっています。(注)求心性視野狭窄は、網膜色素変性症や緑内障等により、視野の周辺部分から欠損が始まり見えない部分が中心部に向かって進行するものです。

- 「両眼の視野が 10 度以内のもの」とは、求心性視野狭窄または輪状暗点 があるもの について、両眼の視野がそれぞれⅠ/ 4 の視標で 中心の残存視野が 10 度以内 におさまるものをいいます。

- この場合、上記 2 の 測定方法により、残存視野の角度の合計 のうち、左右のいずれか大きい方の合計が 57 度以上のものを対象とします 。

- 「両眼による視野が 2 分の 1 以上欠損したもの」とは、 片眼ずつ測定し、それぞれの視野表を重ね 合わせることで、測定した視野の 面積が生理的限界の面積の 2 分の 1以上欠損しているものをいいます。この場合、両眼の高度の不規則性視野狭窄又は半盲性視野欠損等は該当するが、それぞれの視野が 2 分の 1 以上欠損していても両眼での視野が 2 分の 1 以上の欠損とならない交叉性半盲等では該当しない場合もあります。

- また、中心暗点のみの場合は、原則視野障害として認定は行われませんが、状態を考慮し認定するとされています。

- 不規則性視野狭窄は、網膜剥離、緑内障等により、視野が不規則に狭くなるものであり、半盲性視野欠損は、脳梗塞等による同名半盲で両眼の視野の左右のいずれか半分が欠損するものです 。また、交叉性半盲は、下垂体腫瘍等による異名半盲で両眼の鼻側又 は耳側半分の視野が欠損するものです。

(参考)令和3年12月31日以前の基準

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

令和3年12月31日以前の基準の3級には、視力障害の基準しか示されていません。これだけを見ると、視野障害に3級は存在しないようにも思われますが、その下位等級である障害手当金に「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」の要件があるため、障害手当金の要件の一部に該当させることから論理を組み立て、3級該当となる場合もあります。

障害年金請求の注意点

網膜色素変性症で気を付けたいのが初診日です。障害年金は、初診日に加入していた制度から支給されます。就職前に初診日があったのか、就職後の初診日かによって、将来受給する年金額が大きく異なるため、請求の際には一番気を遣う部分です。厚生年金加入中の初診日により障害厚生年金を請求するつもりの方は注意が必要です。

網膜色素変性症は先天性のものですが、障害年金の初診日は、「症状が出て初めて病院にかかった日」とされています。しかし、白内障や緑内障を併発しやすいこともあり、思わぬ日が初診日と判断された事例もあります。

例えば、病歴就労状況等申立書などで曖昧な書き方をすると、就職前(例えば学生時代)に初診日があると判断される可能性があります。また、網膜色素変性症などの先天性の障害の場合は、「障害年金の初診日に関する調査票」の提出が求められます。学生時代の視力や医療機関の受診状況等を記載するようになっていますが、1つ書き方を間違えると、思ってもみない日が初診日として認定される可能性があります。そして、最悪の場合には、初診日を確認できないという理由で、一生障害年金を受給できなくなります。以前に当事務所で請求手続きを行った方は、就職前の初診日に認定される可能性ありと判断し、過去の治療歴等の事実を申告した上で、請求時に裁判例の提示文書を添付するなどしたことがあります。就職後の初診日と認められました。

網膜色素変性症の場合、病歴就労状況等申立書と障害年金の初診日に関する調査票については、細心の注意をして記入しましょう。

三重県・障害年金申請サポート 脇 美由紀

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

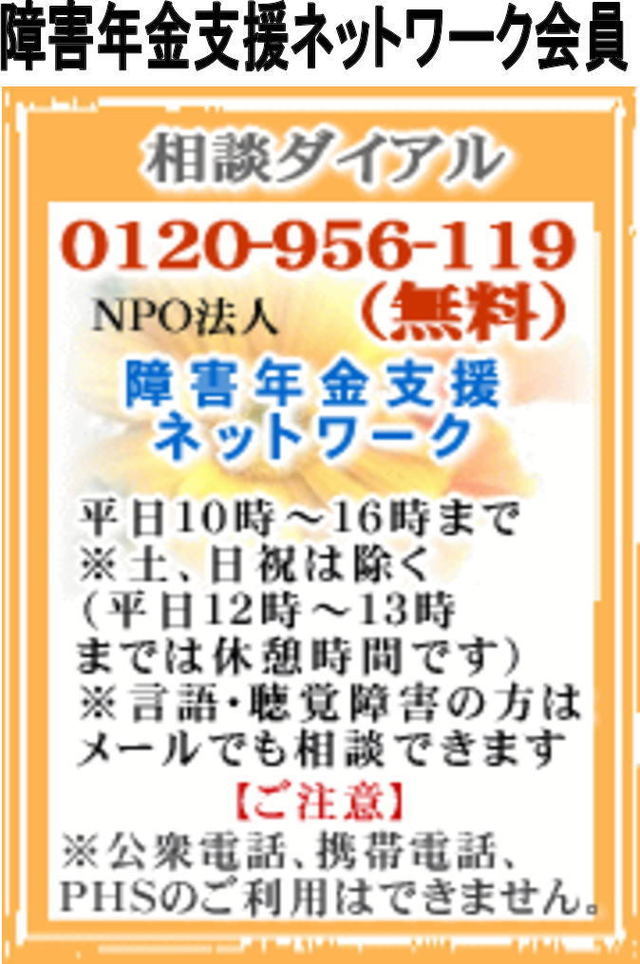

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす