三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

精神の障害

統合性失調症

障害の状態

幻覚と妄想は、統合失調症の代表的な症状です。幻覚や妄想は統合失調症だけでなく、ほかのいろいろな精神疾患でも認められますが、統合失調症の幻覚や妄想には一定の特徴があります。幻覚と妄想をまとめて「陽性症状」といいます。

統合失調症は、病識が障害されます。病識とは、自分自身が病気であること、あるいは幻覚や妄想のような症状が病気による症状であることに自分で気づくことができること、認識できることをいいます。幻覚や妄想が活発な時期には、それが病気の症状であるといわれても、なかなかそうは思えません。症状が強い場合には、自分が病気であることが認識できない場合もあります。

また、生活に障害が現れることも特徴です。この障害は「日常生活や社会生活において適切な会話や行動や作業ができにくい」という形で認められます。陰性症状とも呼ばれますが、幻覚や妄想に比べて病気による症状とはわかりにくい症状です。本人も説明しにくい症状ですので、周囲から「社会性がない」「常識がない」「気配りに欠ける」「怠けている」などと誤解されるもととなることがあります。

障害年金の認定基準

統合失調症による障害の認定基準は下記のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

| 1級 | 高度の残遣状態又は高度の病状があるため高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験が著明なため、常時の援助が必要なもの |

| 2級 | 残遺状態又は病状があるため人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があるため、日常生活が著しい制限を受けるもの |

| 3級 | 残遺状態又は病状があり、人格変化の程度は著しくないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験があり、労働が制限を受けるもの |

統合失調症は、予後不良の場合もあり、障害等級の1級や2級に認められるものが多いです。例えば、入院中であったり、入退院を繰り返している場合や、長期間にわたって部屋に引きこもっている場合などに評価されやすい傾向にあります。

しかし、罹病後数年ないし十数年の経過中に症状の好転を見ることもあり、また、その反面急激に増悪し、その状態を持続することもあります。したがって発病時からの療養及び症状の経過が考慮された上で認定されることになります。

日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮の上、社会的な適応性の程度によって判断されることになっています。また、現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。

等級判定ガイドライン

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。

①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。

①障害等級の目安

診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。

②総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。

障害年金の診断書には、これらの項目がアンケート方式で記載するようになっています。

等級判定ガイドライン(考慮すべき要素)の詳細

現在の病状・状態

- 認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断されます。。

- ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それが考慮されます。

- 統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しが考慮されます。

- 統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無が考慮されます。陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性が検討されます。

療養状況

- 通院の状況(頻度、治療内容など)が考慮されます。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)、服薬状況も考慮されます

- 通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容が考慮されます

- 入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)が考慮されます。 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性が検討されます。

- 在宅での療養状況が考慮されます。在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性が検討されます。

生活環境

- 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無が考慮されます。 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性が検討されます。

- 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況が考慮されます。

- 独居の場合、その理由や独居になった時期が考慮されます。

就労状況

- 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況が考慮されるとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。

- 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態が考慮されます。

- 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されます。就労移行支援についても同様です。。 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討されます。

- 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます

- ○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。

- ○ 安定した就労ができているかが考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それが考慮されます。

- 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況が考慮されます。

- 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)が考慮されます。

- 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それが考慮されます。

その他

- 「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それをが考慮されます。

- 「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況が考慮されます。

障害年金請求の注意点

統合失調症の場合、初診日証明がとれないケースが多々あります。その場合は、当時の受診を証明する資料などがないか探してみてください。診察券、薬袋、当時のカルテ、受診記録簿の写しなどです。このような資料が見つからないという場合は、専門家に相談した方が良いかもしれません。入院状態であっても、初診日が特定できずに不支給になる場合もありますので、慎重に請求手続きを進める必要があります。請求しないで諦めるより、専門家に相談してみてから考えれば良いと思います。

障害年金に該当する程度か否かについては、下記の「日常生活能力」に当てはめてみてください。診断書に記載されているアンケート方式の質問事項です。できないことが多ければ障害年金に該当する可能性があります。逆にすべてが「できる」であれば、障害年金受給に該当する程度とは言えません。

この「日常生活能力」は判定に大きな影響を及ぼします。大きな影響を及ぼすにもかかわらず、現状が異なる「日常生活能力」が記載された診断書が出来上がってくるケースが多々あります。「日常生活能力」は診察室ではわからないことばかりです。如何に現状を主治医に正しく伝えるかが重要なポイントとなります。何度も言いますが、それが判定に大きな影響を及ぼします。障害年金を専門にしている社会保険労務士であれば、その部分のサポートをしてくれると思います。無料相談をやっている事務所も多いので、一度相談してみてはいかがでしょうか。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

日常生活能力の判定等

日常生活の状況~日常生活能力の判定(該当するものにチェック)

1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをする。

※診断書に以下の注意書きが赤字で記載されています。

判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。

1.適切な食事

配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

2.身辺の清潔保持

洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

3.金銭管理と買い物

金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

4.通院と服薬(要・不要)

規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

5.他人との意思伝達および対人関係

他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

6.身辺の安全保持および危機対応

事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

7.社会性

銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。

- a できる

- b 自発的にできるが時には助言や指導を必要とする

- c 自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる

- d 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

○日常生活能力の程度(該当するものを1つ選択 )

(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる。

(2) 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある,金銭管理はおおむねできる場合など。)

(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)

(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭菅理ができない場合など。)

(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

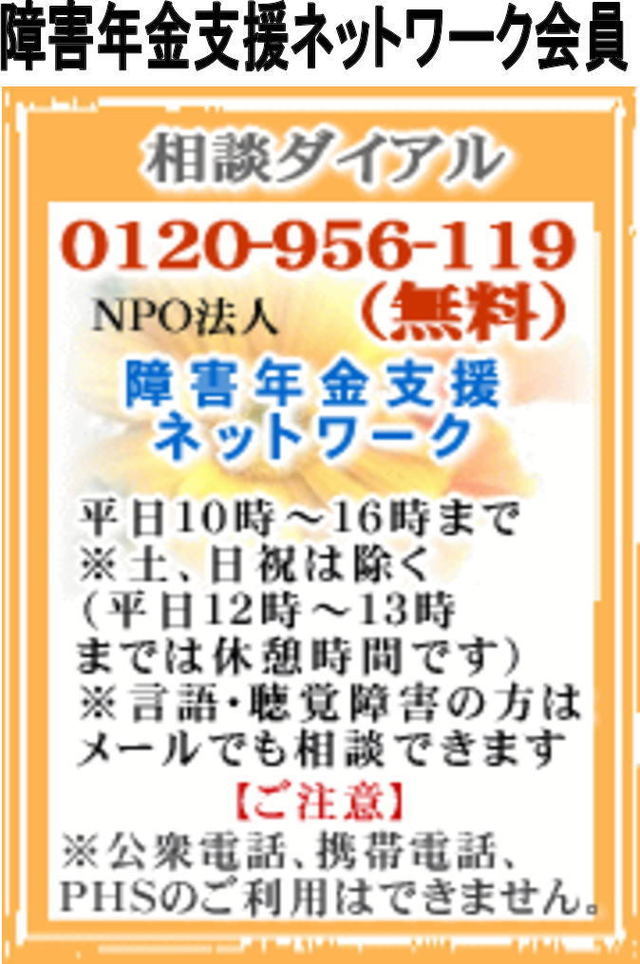

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす