三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

肢体の障害

脳出血の後遺症

障害の状態

脳は生命や身体機能の中枢器官であるとされており、さらには重要な神経やたくさんの細胞で成り立っています。場所によって、呼吸・心臓・体温調節、言語、視覚、聴覚、運動機能、筋肉、飲み込む、記憶するなどいった役割分担がされており、日常生活をスムーズに送るために様々な働きをしています。このように人間が生きていく上で重要な部分である脳の血管が詰まったり出血したりすると、脳細胞へ栄養は行き届かなくなり、ダメージを受けた脳の場所は機能しなくなります。これが、脳血管疾患の発症です。

脳出血は、脳血管の細い部分に高い血圧がかかり、血管壁がもろくなって破れることにより発症します。とくに冬場は屋内と屋外で気温差が生じやすく、また寒いトイレや脱衣所など温度差のある場所で血圧が急上昇するため、脳出血を起こしやすい条件がそろっています。血圧が高めの方は発症の危険が増します。

脳血管疾患における主な後遺症は以下になります。

1.意識障害

意識を失っている状態から、日時や場所などがはっきりとわからないなど。

2.記憶障害

新しいことが覚えられない、過去のことが思い出せないなど。

3.運動障害

手足の一部や全身などがうまく動くことができない。

4.視覚障害

視野の半分や1/4が見えない、一部が見えないなど。

5.知覚障害

体の一部がしびれたり、熱いものや冷たいものの感覚が分かりにくいなど。

6.嚥下障害

食べ物や飲み物がうまく飲み込めない、むせやすいなど。

7.言語障害

声が出しにくい、ロレツがうまく回らない、他人の言葉がうまく理解できない、思っていることをうまく言葉にできないなど。

8.排尿障害

尿意が分からない、失禁してしまう、自力で排尿することができないなど。

9.その他

精神症状、顔面・眼球運動の麻痺など。

このように、症状や程度は様々であるため、適切に障害年金を受給するためには、どのような症状が出ているかを明確にした上で、どのように請求方法を組み立てるのかを考える必要があります。

障害年金認定基準

脳出血の後遺症(主に運動障害の場合)による障害の認定基準は下記のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

(1)一部例示

脳出血の場合には、肢体の機能の障害として認定されることになります。肢体の機能の障害の程度は、関節可動域、筋力、巧緻性、速さ、耐久性が考慮され、日常生活における動作の状態から身体機能を総合的に判断されます。

各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

| 1級 | ・一上肢及び一下肢の用を全く廃したもの ・四肢の機能に相当程度の障害を残すもの |

| 2級 | ・一上肢及び一下肢の機能に相当程度の障害を残すもの ・四肢に機能障害を残すもの |

| 3級 | ・一上肢及び一下肢に機能障害を残すもの |

肢体の機能の障害が両上肢、一上肢、両下肢、一下肢、体幹及び脊柱の範囲内に限られている場合には、それぞれの認定基準と認定要領によって認定されます。

肢体の機能の障害が上肢及び下肢の広範囲にわたる場合であって、上肢と下肢の障害の状態が相違する場合には、障害の重い肢で障害の程度を判断されます。

(2)日常生活における動作との関連

日常生活における動作と身体機能との関連は、厳密に区別することができませんが、おおむね次のとおりです。

ア.手指の機能

(ア)つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)

(イ)握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)

(ウ)タオルを絞る(水をきれる程度)

(エ)ひもを結ぶ

イ.上肢の機能

(ア)さじで食事をする

(イ)顔を洗う(顔に手のひらをつける)

(ウ)用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)

(エ)用便の処置をする(尻のところに手をやる)

(オ)上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)

(カ)上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

ウ.下肢の機能

(ア)片足で立つ

(イ)歩く(屋内)

(ウ)歩く(屋外)

(エ)立ち上がる

(オ)階段を上る

(カ)階段を下りる

なお、手指の機能と上肢の機能とは、切り離して評価することなく、手指の機能は、上肢の機能の一部として取り扱われます。

(3) 身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係

身体機能の障害の程度と日常生活における動作の障害との関係を参考として示すと、次のとおりです。

①「用を全く廃したもの」とは、日常生活における動作のすべてが「一人で全くできない場合」又はこれに近い状態をいいます。

②「機能に相当程度の障害を残すもの」とは、日常生活における動作の多くが「一人で全くできない場合」又は日常生活における動作のほとんどが「一人でできるが非常に不自由な場合」をいいます。

③「機能障害を残すもの」とは、日常生活における動作の一部が「一人全くできない場合」又はほとんどが「一人でできてもやや不自由な場合」をいいます。

障害年金請求の注意点

脳出血による後遺症として多くみられるのが「片麻痺」です。片麻痺は、左右一方の半身の運動機能が麻痺して動かなくなったり、しびれたりする運動障害です。片麻痺には、上下肢ともに障害がある場合と、一肢の障害だけが重い場合があります。たとえば、左手左足に障害がある場合と、左手には障害があるものの左足にはあまり障害がない場合があります。障害年金の請求時には、どの部分に障害があるのかをしっかりと意識して準備を行う必要があります。それによって、障害年金の審査ポイントが変わるからです。

上下肢ともに障害がある場合には、日常生活における動作の障害の程度がポイントとなり、一肢の障害だけが重い場合には、筋力低下及び可動域制限がポイントとなります。診断書には、日常生活動作を判定する項目がありますが、これは補助用具を使用しない状態で記載する必要があります。しかし、現実には主治医が補助用具を使用した状態で判断しているケースが見受けられます。主治医に診断書作成を依頼する場合には、記入方法や現状を正しく伝えることを心がける必要があります。筋力低下、可動域制限についても抜けている部分がないかをしっかり確認しましょう。

脳出血による障害年金の請求については、初診日から1年6月を待たずに請求できる特例があります。

その条件は、

①脳出血により機能障害を残していること

②初診日から起算して6月を経過した日以降に、医学的観点からそれ以上の機能回復が殆ど望めないと認められること

つまり、初診日から6月経過後に症状固定したと認定されれば、症状が固定した日を障害認定日として、認定日請求ができます。初診日から7カ月目、8カ月目ということも当然あり得ます。早目に障害年金が受給できることになるわけです。ただ、主治医が症状固定だと判断しても、厚生労働省の認定医が症状固定とは認めない場合もあります。

申請方法や申請時期、申立書の記載方法に悩む方も多く、そのために障害年金の請求が先の伸ばしになっているようです。どのように記載すればよいのか等お悩みの方は、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

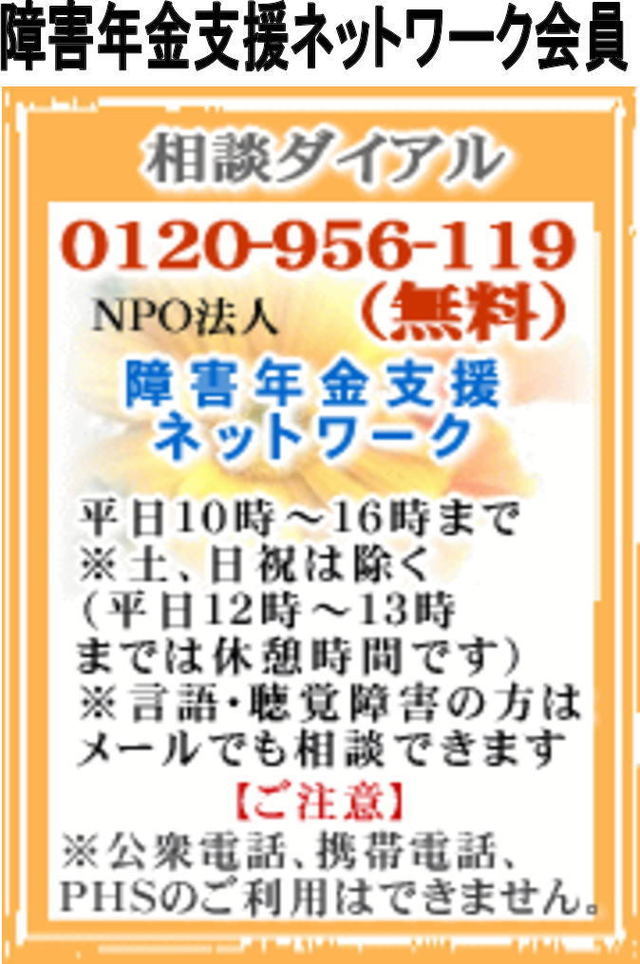

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす