三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

無料電話相談実施中

初回無料

059-271-8338

肢体の障害

関節リウマチ

障害の状態

関節リウマチとは、関節が炎症を起こし、軟骨や骨が破壊されて関節の機能が損なわれ、放っておくと関節が変形してしまう病気です。腫れや激しい痛みを伴い、関節を動かさなくても痛みが生じます。

リウマチの症状には次のようなものがあります

|

障害年金認定基準

状態にもよりますが、関節リウマチは肢体障害として障害年金を請求することが殆どです。下記は下肢の認定基準の一部です。

| 障害の程度 | 障害の状態 |

|---|---|

| 1級 |

|

| 2級 |

|

| 3級 |

|

| 障害手当金 |

|

1.変形障害の具体的な基準

たくさんの具体的な基準があるのですが、その中の1つである変形障害についての内容は下記のとおりです。

①3級の基準にある「長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。(偽関節は、骨幹部又は骨幹端部に限る。)

(ア)大腿骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

(イ)脛骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの

なお、いずれも運動機能に著しい障害はないが、大腿骨又は脛骨に偽関節を残すもの(「一下肢に偽関節を残すもの」という。)は、障害手当金に相当するものとされています。

②障害手当金の基準にある「長管状骨に著しい転位変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。

(ア)大腿骨に変形を残すもの

(イ)脛骨に変形を残すもの(腓骨のみに変形を残すものについても、その程度が著しい場合はこれに該当する)

ただし、変形とは外部から観察できる程度(15度以上わん曲して不正ゆ合したもの)以上のものをいい、長管状骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえその部位に肥厚が生じたとしても、長管状骨の変形としては取り扱わないこととされています。

2.関節可動域の測定方法、関節の運動及び関節可動域等の評価

測定方法については、具体的に定められています。(省略)

ア.関節の運動に関する評価については、各関節の主要な運動を重視し、他の運動については参考とされます。なお、各関節の主要な運動は次のとおりです。

| 部位 | 主要な運動 |

| 股関節 | 屈曲・伸展 |

| 膝関節 | 屈曲・伸展 |

| 足関節 | 背屈・底屈 |

| 足指 | 屈曲・伸展 |

イ.関節可動域の評価は、原則として、健側の関節可動域と比較して患側の障害の程度が評価されます。ただし、両側に障害を有する場合には、「肢体の障害関係の測定方法」による参考可動域を参考とすることとされています。

ウ.各関節の評価に当たっては、単に関節可動域のみでなく、次の諸点を考慮した上で評価されます。

(ア)筋力(イ)巧級性(ウ)速さ(エ)耐久性

なお、他動可動域による評価が適切ではないもの(例えば、末梢神経損傷を原因として関節を可動させる筋が弛緩性の麻痺となっているもの)については、上記諸点を考慮し、日常生活における動作の状態から下肢の障害を総合的に認定することとされています。

以上のように、一定の障害を持っている場合は、障害年金の等級に該当することとなっていますが、現実は障害状態に見合わない等級と認定されたり、不支給となるケースが多々あります。その理由の1つに、現状が反映されていない診断書があります。診断書の内容と実情が合っているかをチェックする必要があります。例えば、杖などを使用している場合、その事実が診断書に記載されているのか、診断書の内容と現状が合致しているのか等をきちんと確認してください。

障害年金請求の注意点

関節リウマチのご相談は多いです。そして、障害年金の請求をされる方は多くいらっしゃいます。上記に示したように、障害年金の認定基準に該当するかが問題となりますが、現状と合っていないケースも多々あります。

足が変形して歩行が困難であり、常に杖が必要な状態であるにもかかわらず、障害年金の基準に照らし合わせると、障害等級に該当しない方がいらっしゃいます。つまり、日常生活から見れば、障害年金を受給しても当然である状況であるのにもかかわらず、実際には受給できていないのです。

長年にわたり関節リウマチを患っている方は、日常生活で様々な工夫をしていて、不自由さを不自由と思っていないことも多いように感じます。

例えば、「料理はできますか?」と聞くと「できます」と答えた方は、包丁が持てずに、必要な部分が家族に手伝ってもらっていました。このような時、医師に現状をきちんと伝え、現状が反映された診断書の内容であることが重要です。このように、障害年金受給のためには、動作がいかに不自由かを伝えていく必要がありますが、請求者ご本人が孤軍奮闘されても、良い結果を得るのに難しい部分があるように感じています。

「私の状態では障害年金は受給できないですよね?」と役所等で言われた方が、支援させていただくことで、1級の障害年金を受給することも珍しくありません。

また、障害基礎年金の対象か障害厚生年金の対象かによっても請求の方法を考える必要があります。日常生活に不自由を感じるような状況である時、障害等級3級か2級かの微妙な場合、または3級か不該当かの微妙な場合等があります。障害基礎年金には3級は存在しません。そのため、本当に初診日が”その日”で合っているのかについても慎重に聞き取りをしています。

関節リウマチと全身性エリテマトーデス等の膠原病を併発されている方の支援もさせていただいています。膠原病のオーバーラップ症候群です。この場合には、初診日の特定は困難であり、併せて認定されるか、総合的に認定されるかを考えたうえで、訂正な請求が必要になってきます。

障害年金を請求する際には、現在の状態を客観的にとらえ、請求手続きを行う必要があると思います。

障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀

その他のお知らせ

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

(祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34

三重県障害年金申請サポート

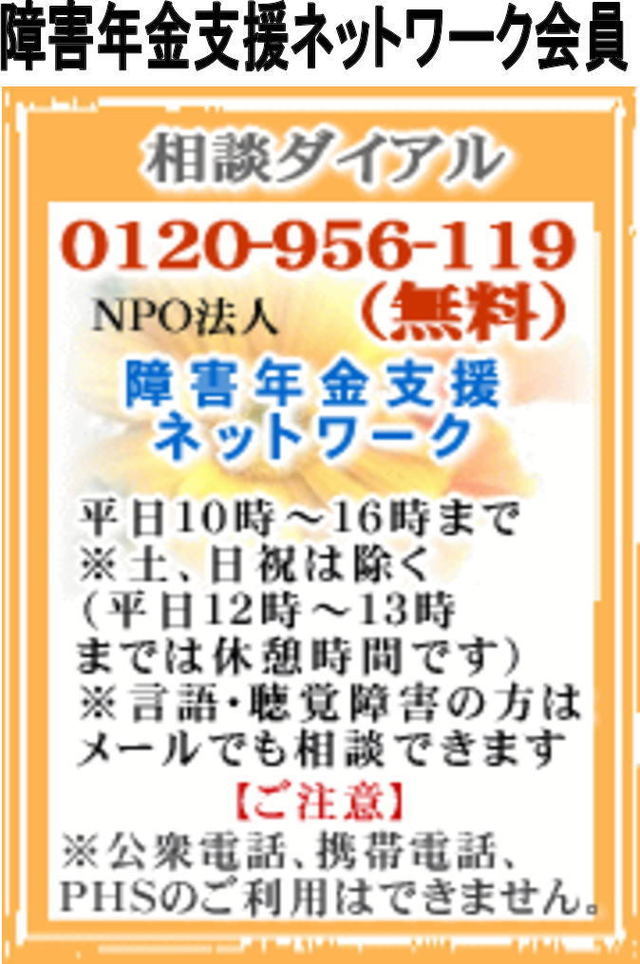

一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115

※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

全国社会保険労務士会連合会認証

三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は

NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119

携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません

週刊社会保障

2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆

週刊社会保障

2023年4月10日号

「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆

ビジネスガイド

2020年3月号

「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆

週刊社会保障

2018年6月11日号

「死亡後の障害年金の請求」

について執筆

週刊社会保障

2018年2月19日号

「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」

について執筆

ビジネスガイド

2019年4月号

「障害年金受給権の離婚時の年金分割」

について執筆

ビジネスガイド

2018年1月号

「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆

ビジネスガイド

2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド

2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付

要件」について執筆

ビジネスガイド

2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。

ビジネスガイド

2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」

について執筆

ビジネスガイド

2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」

について執筆

ビジネスガイド

2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」

について執筆

障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは

障害年金支援ネットワークの会員ですす